コンプライアンス教育は、企業の法的リスクや従業員の不祥事を防ぐために多くの企業で取り組まれています。特に昨今はインターネットやSNSの発展により、企業の不祥事が一層問題として拡散されやすくなったため、一度コンプライアンス違反が起こってしまうと、信頼喪失や売上減少、人材の流出など多方面に悪影響を及ぼします。そこで今回は、企業が取り組むべきコンプライアンス教育の目的やテーマ、効果的に実施するためのポイントをご紹介していきます。

「コンプライアンス研修のテーマを探したい」という方向けに、今取り扱うべき最新のコンプライアンステーマ3選をご紹介する記事もご用意しております。ぜひこちらもご覧ください。

目次

コンプライアンスとは?

コンプライアンスとは、法令や規則、社会的規範、倫理などの社会的なルールを守ることを意味します。以前までは法令順守が主な意味だったのですが、昨今は社会的な規範や倫理観、公序良俗も含めて遵守することを指すようになりました。こうしたコンプライアンス意識を高めるために、コンプライアンス教育を実施する企業も増えてきています。

コンプライアンス教育が求められる背景

コンプライアンス教育は1990年代~2010年代にかけて起こった大手企業での粉飾決算や個人情報漏洩、過労死などのコンプライアンス違反を受けて、企業で行われるようになりました。これらの事件を受け、徐々に法律や制度が確立されていきましたが、最近でも企業での過労死事件や情報漏洩、ハラスメント、着服など多くの不祥事が依然として起こり続けており、ネットやSNS上で話題に上がる機会も増えました。不祥事に対しての社会的な関心は高まり続けており、不祥事が起こった際の企業への影響もさらに大きくなっていると言えます。

こうしたコンプライアンス違反は故意的に行われる場合もありますが、「知らなかった」「意識していなかった」ことが原因で起こってしまうケースも多々あります。こうしたコンプライアンス違反を未然に防ぐためにも、従業員のコンプライアンスへの理解を深める取り組みとしてコンプライアンス教育が必要とされています。

コンプライアンス違反のリスク

コンプライアンス違反は下記のように企業にとって大きな影響を与えます。

- 社会的な信用喪失

- 従業員や取引先、顧客、株主などステークホルダーからの信用喪失

- 損害賠償の支払いや売上減少による業績悪化

- 退職者の増加や内定辞退者の増加

- 政府や行政からの罰則や処分

重大なコンプライアンス違反は社会的な信用喪失につながり、売上減少や人材の流出など多大な影響を与えます。最悪の場合、業績の悪化により経営破綻につながる可能性もあります。実際、コンプライアンス違反により大きな損害を被り、倒産に至ったようなケースもいくつも存在しています。

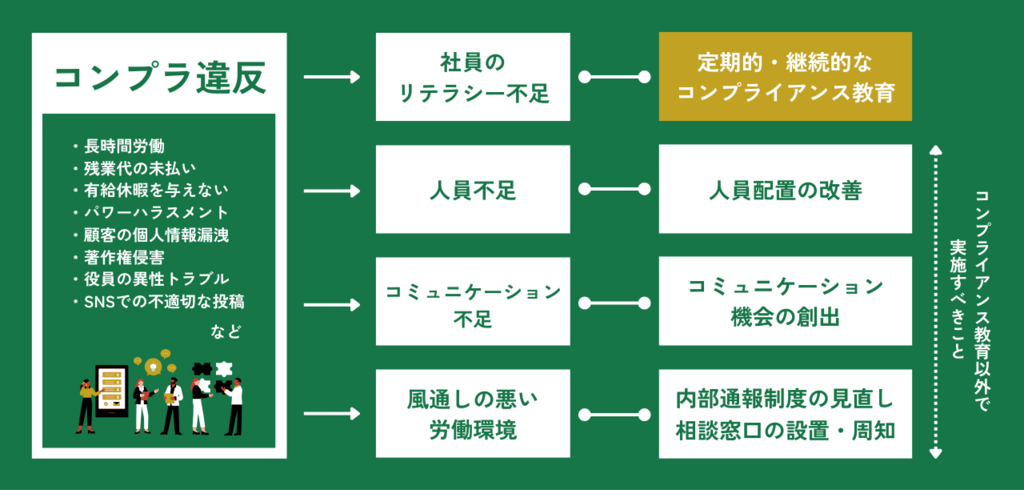

コンプライアンス違反が起こってしまう原因・理由

ではこのようなコンプライアンス違反はどうして起こってしまうのでしょうか?コンプライアンス違反が起こる原因・理由を2つご紹介します。

コンプライアンス違反であることを知らないから

1つ目は先述の通り、“知らなかった”からという無知から起こるケースです。

- 何がパワハラにあたるのか

- どのように操作するとウイルス感染をして情報が漏洩してしまうのか

- どんな内容をSNSに投稿すると問題になるのか

など、こうした内容はどこかで教えてもらう機会も無ければ、社会に出てからも学ぶ機会がありません。また昨今はSNSの取り扱い方が重要視されるようになったり、ハラスメントへの社会的な関心が高まってきたりと、時代によって倫理観や知っておくべきルールも刻々と変化しています。そのためコンプライアンス教育は全社員にとって必要であり、継続的に行っていく必要があります。

企業組織の根深い文化

コンプライアンス違反の原因として、企業組織の根深い文化が絡んでいる場合もあります。こうした場合は、従業員へのコンプライアンス教育だけでは改善が出来ず、コンプライアンス違反が繰り返し起こってしまう可能性もあるため、会社組織の構造や人員配置の見直しなどコンプライアンス教育以外の方法で改善行っていくことも必要となります。

コンプライアンス教育を実施する目的

企業にとって大きな損失となりうるコンプライアンス違反を未然に防ぐためには、従業員へのコンプライアンス教育が欠かせません。ではここで、コンプライアンス教育を実施する目的を確認していきましょう。

1. 企業のコンプライアンスリスクを回避する

コンプライアンス教育の大きな目的は、企業のリスクヘッジです。ここまでご紹介してきた通り、コンプライアンス違反は企業にとって計り知れないほど大きな損失につながるにも関わらず、従業員の「無知」によって簡単に起こり得てしまうのが怖いところです。コンプライアンス教育を通じて、どのような行為がコンプライアンス違反となるのか、コンプライアンス違反をするとどのような影響・損害があるのかを知ることで、従業員の当事者意識を生み、リスクを防ぐことに繋がります。

2. 社会人としての規範を習得する

コンプライアンス教育では、法令も含めた社会的な規範(ルール)を身に着けることができます。新卒社員にとっては社会人としての最低限のマナーや考え方を身に着けることができますし、長年働いている社員のとっては会社組織の風土で染みついた偏った考え方を正すことができます。企業組織の文化に流されて、法律や社会的規範を知らず知らずのうちに違反してしまうこともあるので、定期的にコンプライアンス教育を行い、コンプライアンスへの意識を浸透させることが大切です。

3.健全な組織を作り、企業価値を高める

コンプライアンス教育を行うことで社員の意識が高まり、健全な組織を作ることが出来れば、従業員はもちろん社会的な信頼も高まっていきます。このような健全な組織運営が出来れば、従業員満足度も高まり、サービスや商品の質も上がっていきます。このように企業価値を高めていくためにも、コンプライアンス教育は欠かせません。

コンプライアンス教育の対象者は?

コンプライアンス教育を新卒社員向けにのみ行うという企業も多いですが、上記の目的から考えれば、対象者は全ての従業員(経営層も含む)です。例えば新卒社員であれば、社会人としての規範を身に着けるために必要ですし、管理職社員であれば部下の指導や業務管理、ハラスメントの観点などからコンプライアンスを身に着ける必要があります。コンプライアンス違反は、役職や年齢、勤続年数に関わらず、全ての従業員が起こす可能性があるため、全従業員を対象に行いましょう。

また前述のとおり、階層によって知っておくべき内容や目的も異なるため、対象ごとに研修内容を分けて実施するのがおすすめです。

コンプライアンス研修のテーマ

コンプライアンス研修で取り扱うテーマは下記のように多岐にわたります。

| 情報セキュリティ | 情報漏洩、不正アクセス、ウイルス感染 |

| 情報リテラシー | SNSの個人利用 |

| ハラスメント | セクハラ、パワハラ、マタハラ |

| 法令違反 | 独占禁止法、下請法、労働基準法など |

| 知的財産権 | 著作権、特許権、意匠権、商標権 |

対象者や目的に応じて、テーマを変えながら定期的に実施していくことでコンプライアンスへの意識を高めていきましょう。対象者別のプログラム例は以下の通りです。

| 新卒社員 | 社会人としてのSNSの使い方/社用PCのウイルス対策、情報漏洩リスク |

| SNS運用担当 | SNSで発信して良い・してはいけない内容、投稿作成の著作権リスク |

| 管理職社員 | ハラスメントへの理解、労働基準法への理解 |

コンプライアンス教育を成功させる3つのポイント

では、コンプライアンス教育を効果的に行うには、どのようなことに気を付けて実施すれば良いのでしょうか?ここでコンプライアンス教育実施にあたって心得ておきたい3つのポイントをご紹介します。

1. 定期的かつ継続的に、全従業員対象に研修を行う

コンプライアンス教育は1回きりの研修では意味がなく、半期に1回、年に1回など定期的かつ継続的に実施していくことでコンプライアンスへの意識を浸透させることができます。また先ほどご紹介した通り、コンプライアンス教育は新入社員であっても、管理職社員であっても、経営層であっても実施すべき内容なので、全社員を対象に定期的に実施していきましょう。

2. アウトプットの場を設け、“自分ごと化”させる

講義形式の研修やイーラーニング形式の研修では当事者意識を持ちにくく、研修をしても定着しない可能性もあります。そのためコンプライアンス教育の内容を自分ごととして考えてもらうためにも、アウトプットの機会を設けて理解を深めることが大切です。下記のような工夫をすることでやっただけで終わりにならず、意味のあるコンプライアンス教育を行うことができます。

- 研修後に理解度チェックとアンケートを実施する

- ディスカッションの時間を設け、社員同士で話し合う機会を設ける

3. 理解度チェックを行い、次回につなげる

研修を実施した後に理解度チェックを実施すると、従業員全体の理解度を確認でき、次の研修につなげることができます。理解しにくいポイントや説明がわかりにくかった箇所などを次回実施時にプログラムに組み込むなど、PDCAを回して定期的に研修を実施していくと良いです。また理解度チェックと併せて、コンプライアンスに関わる疑問や質問などを自由に書き込めるような項目を用意しておくことで、今後のコンプライアンス研修のヒントを得られることもあります。

効率的・効果的にコンプライアンス教育を実施しよう

本記事では、コンプライアンス教育の目的や対象者、テーマ、そして効果的に実施するためのポイントをご紹介してきました。“知らなかった”では済まされないコンプライアンス違反。少しでもこのリスクを減らしていくためにも、定期的かつ継続的なコンプライアンス教育が必要です。今回の内容を参考にコンプライアンス教育の実施に向けて動き出していただければ幸いです。

「SNSリテラシーに関する研修を行いたい」と考えているご担当者様には、ホワイトペーパー【SNS教育のプログラム策定ポイント4つと実施例】がおすすめです。研修プログラムを考える上で参考にしていただける内容を盛り込んでいますので、ぜひご活用ください!