今や日本国内での利用率80%と生活インフラと化したLINE。元々個人向けのアプリではありますが、会社の業務にも広く使われています。実際LINEはすべて無料で使えるだけでなく、プライベートでも広く使われているため扱いやすく、特にアルバイトやパート社員を抱える企業では連絡手段として使われることも多いのではないでしょうか?

しかしその一方で、LINEには業務利用にあたってのリスクも多く、大手企業の中には業務でのLINE利用を禁止している企業もあります。そこで本記事ではLINEの業務利用の危険性とリスクを防ぐために企業が行っておくべき対策をご紹介いたします。

目次

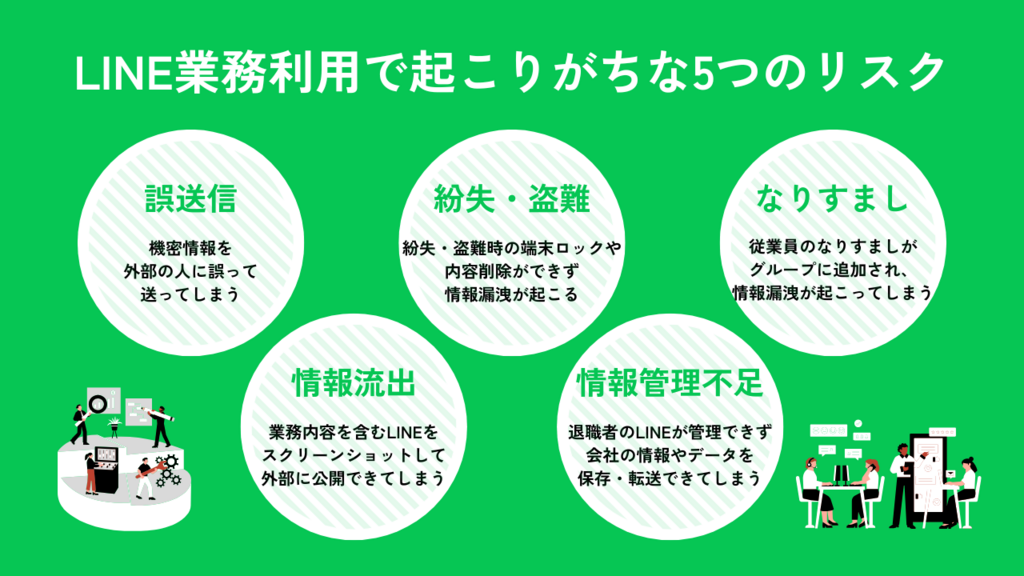

あなたの会社にもあるかも?LINEの業務利用で起こりがちな5つのリスク

ではまず、LINEの業務利用にどのようなリスクと危険性が潜んでいるのか見ていきましょう。

1. 誤送信のリスク

1つ目は誤発信のリスクです。例えば社員に送るはずの会社情報が含まれたファイルやメッセージをプライベートの友人や家族など外部の人に誤って送ってしまうといったケースです。会社の機密情報はもちろん、顧客や取引先などの情報が流出してしまえば、ステークホルダーの信用を損ね、会社の経営や存続に関わるインシデントにもなりえます。LINEはフルネームではなくニックネームで登録される場合もあるため、宛先を誤って送信してしまうリスクも高いのです。

2. 重要情報流出のリスク

2つ目は重要情報流出のリスクです。昨年ある企業で従業員がSNSに顧客の個人情報を投稿して炎上した事案がありました。実際、業務のやり取りをしているグループLINEの内容をスクリーンショットして友人に送ったり、SNSに投稿したりすることもできてしまえる状況なので、このような事案がいつ発生してもおかしくありません。退職者がグループに残って情報を閲覧し続けるなど、組織管理が甘いと外部流出の温床になります。

3. 紛失・盗難時のリスク

3つ目は紛失・盗難時のリスクです。社用スマホであれば、管理者の遠隔操作によって端末をロックしたり、端末内部の内容を削除したりと対策を取ることができますが、従業員個人のLINEを使っている場合にはそのような対策・対応ができません。場合によっては会社の機密情報が抜き取られてしまうことも考えられます。

4. 従業員の情報管理ができないリスク

4つ目は従業員の情報管理ができないリスクです。例えば退職した従業員が個人のLINEで業務連絡を行っていた場合、元従業員のLINEに業務上でのやり取りが残ってしまっている状態になります。プライベートの付き合いがあるなどの理由で、退職した従業員がLINEグループに残っている場合も、社内の機密情報やデータなどを保存・転送される可能性があります。

LINEグループであれば退会した時点で内容が見られなくなるため、業務に関する内容はLINEグループでのみやり取りを行い、退職時に退会と個人同士のログを完全に破棄してもらうようにしましょう。

5. なりすましのリスク

5つ目はなりすましのリスクです。例えば同僚の名前が「友だち」に表示されたため会社のグループに追加したらなりすましだったというケースです。なりすましに気づくことも難しく、追加してしまうだけで情報漏洩が起こってしまうのです。管理者不在のグループでは、知らないうちに第三者が情報を取得している可能性もあります。

そもそもLINEのセキュリティ体制は安全…?

ここまでLINE業務利用のリスクを見てきましたが、もう一つ気になるのがLINE自体のセキュリティです。実際LINEは2023年、不正アクセスによって52万件の情報漏洩が発生して総務省から行政指導を受けており、さらに2024年にも個人の画像が流出するという不具合により13万件以上の情報漏洩が起きています。個人利用でも不安を感じる方が多いと思いますが、業務利用している中でこのような情報漏洩が起きてしまうと、会社や顧客、取引先の情報が外部に漏れてしまってもおかしくありません。

LINEのトークや通話には「Letter Sealing(レターシーリング)」という暗号化技術が使われているため、基本的に送信者・受信者以外に内容が流出することはありません。しかし完全ではないセキュリティリスクを考慮すると、重要な情報のやり取りは避けるのがベストと考えられます。本格的な企業利用においては、「ツールの安全性」だけでなく「誰がどのように使っているか」の状況把握と運用ルールが重要です。

LINEを安全に業務利用するために企業がとるべき3つの対策

ではLINEを安全に業務利用するために、企業はどのような対策を行っておくべきなのでしょうか?3つの対策をご紹介します。

1. LINEの業務利用ルールを整備する

従業員との連絡手段としてLINEを使わないと厳しいという企業も少なからずあると思います。その場合はLINEを業務利用する際のルールを整備しておきましょう。

- グループ作成のルール(不用意にグループを作らない、店長・責任者以上の管理者を必ず追加するなど)

- LINEで送って良い内容と送ってはいけない内容

- LINE業務利用時のルール(個人チャットでは業務に関わる内容を送らないなど)

- 従業員退職時のルール(グループ退会、業務に関わるログの削除など)

このような内容を定めておくことで、LINEを発端としたリスクを最小限に留めることができます。

2. 従業員への周知・研修でリスク感度を上げる

ルールは決めて終わり、ではなく従業員に周知し、リスクを理解して使ってもらう必要があります。以下のような形で従業員への周知を行いましょう。

- 現場スタッフ向けの簡易マニュアルを配布

- 店長向けにルール説明会を実施

- 年に1度のリスクリテラシー研修を推奨

企業側で完全に防ぎ守ることが出来ないため、従業員のリテラシーレベルやリスクへの感度を高めることがとても重要になります。

3. LINE以外へのツールの移行も検討する

LINEは無料で使えて使い勝手の良いツールではありますが、ご紹介したようなリスクを最小限にするとすれば他のツールへの移行も検討してみても良いかもしれません。

- LINEWORKS

- Chatwork

- WowTalk

などは業務管理機能や監査ログがあり安全性高く利用できます。優良になる場合もありますが、リスク対策として投資するという選択肢を考えてみても良いかもしれません。

いつどこで起こるかわからないLINEの業務利用リスク。今できる対策をしておこう。

LINEは便利で誰でも使えるからこそ、見逃されがちなリスクが存在します。「ルールがない」こと自体が最大のリスクです。まずは現状を棚卸してみること。そこからルール整備や研修、必要に応じたツール移行まで段階的に対策を取ることで、現場も納得しやすく、リスクを最小限に抑えることができます。

「利用ルールを整備したい」という方には、【今すぐ使える雛形付き】ソーシャルメディアガイドライン作成のためのハンドブックの資料をご用意しております。ぜひこちらもご活用ください!