「SNS運用のバラつき」がブランドの印象を損なう可能性があることをご存じですか?企業のSNSは、ブランドの世界観を表現する重要なチャネルですが、複数のアカウントを複数人で運用する企業では、投稿の統一性を保つことが難しいという課題があります。

特に老舗ブランドでは、各店舗やプロダクトごとにSNS運用を行うことが多いため、 運用担当者の裁量に依存してSNS投稿の質やトーンがバラバラになってしまうことが問題になりがちです。本記事では 「ブランドの一貫性を担保するSNS運用のベストプラクティス」 を解説し、 実際に取り組むべき対策をご紹介します。

目次

SNSマーケティングでの顧客ロイヤリティの向上が企業成長には絶対的に必要

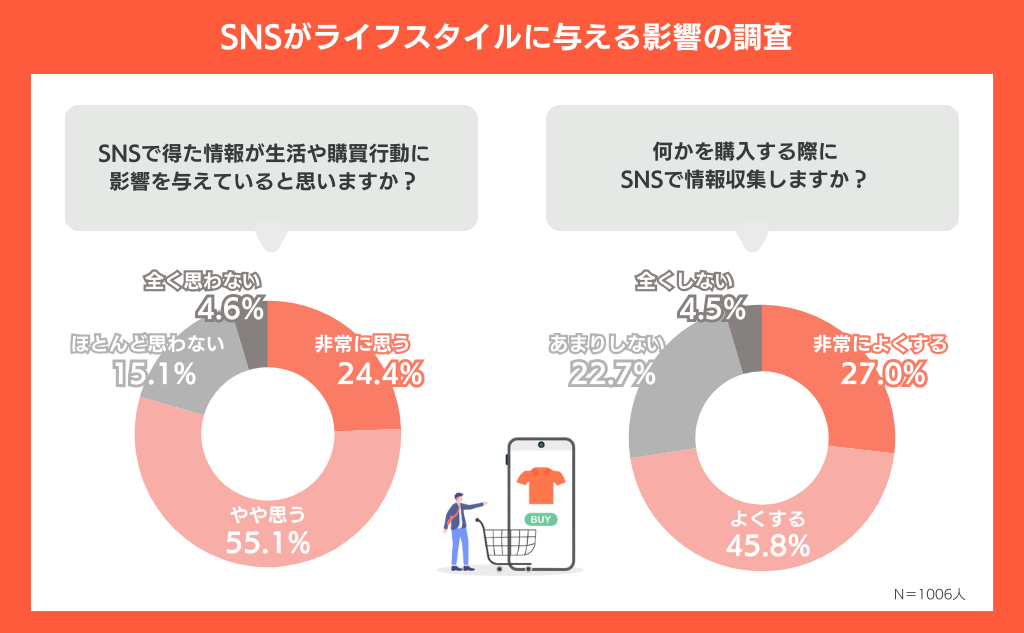

「SNSがライフスタイルに与える影響」に関する調査によると、オンライン上での企業からのSNS発信やリアルなユーザーの口コミ、企業とユーザー間のコミュニケーション、顧客同士の情報シェアなど、SNSが顧客の購買意思決定に影響を受けていると約8割が回答しており、約7割が商品を購入する前にSNSで情報収集していることが明らかになりました。

SNSでの事前情報収集が盛んになった今、そもそもSNSマーケティングの努力なくしては、顧客の購入選択肢に入らなくなる可能性さえあります。

「顧客ロイヤリティを高めるような、SNSマーケティングをしていきたい!」と思っていても、複数のアカウントを運用するような企業の場合、ブランドの世界観が統一されていなかったり、投稿者によって投稿の質にばらつきがあったりするとユーザーの不信感につながる原因となります。

複数アカウント管理者が直面する「ブランドの一貫性が担保できない」という悩み

規模が大きい老舗企業ほど複数のプロダクトがあったり、多店舗展開であるため、それぞれのブランドカラーを出すため複数のアカウントを作ってSNS運用している企業も多いのではないでしょうか。

それはもちろん、店舗ごとの客層や地域性、ブランドのターゲット層にあった投稿にするためだと思いますが、十分な対策を踏んでないと、そのような複数アカウントを取りまとめる担当者が直面する悩みとして、このような問題が浮き彫りとなってきます。

問題1. SNS投稿の質に統一感がない

- 事例:各担当のセンスで投稿→色味や表現がバラバラ

- 影響:ブラントの世界観が統一されず、ユーザーが混乱

問題2.投稿頻度のバラつき

- 事例:店舗Aは週3投稿、店舗Bは月1投稿→企業アカウントとしての一貫性がない

- 影響:フォロワーのエンゲージメントが安定しない

問題3.炎上リスクの管理不足

- 事例:不適切な投稿やリプライの対応が遅れる→SNS炎上のリスク

- 影響:企業のブランド毀損、SNSでのネガティブバズが発生

ブランドの一貫性を担保するには、ブランドガイドラインの制定がカギ

複数人のSNS運用担当者任せのブランディング戦略では、投稿の質のバラつきやトーン&マナーの雑さがあらわになり、ユーザーが不快感を抱きフォロワーの減少に繋がります。

投稿の質を一律に担保し、SNSブランディング力を上げるためには、ブランドとしての指針となる以下のようなガイドラインを引くことが重要です。

ブランド力を一定に担保する指標「SNSブランドガイドライン」の一例

- ✓ブランドのコンセプトを理解してもらう

- ✓届けたいターゲット層を明確にする

- ✓ブランドのビジュアルスタイルやトーン&マナーを定める

- ✓絵文字の使用、不使用

- ✓写真やイラストの表現を整理する

- ✓担当者個人の意見が強く反映されていないか確認する

- ✓コメント返信のルール化

SNS運用担当者個人に依存するのではなく、企業としてユーザーとのコミュニケーションをどのようなスタンスを取るのか指針を示しておくとよいでしょう。

運用担当が変わったり、複数人で運用を行ったりする場合も、SNSブランドガイドラインがあることで発信者によってデザインやメッセージが大きく変わることを防ぐことが可能となり、メッセージに一貫性を持たせることができるので作成しておきましょう。

ブランドガイドラインがないとどうなる?!SNS炎上が引き起こす企業への影響

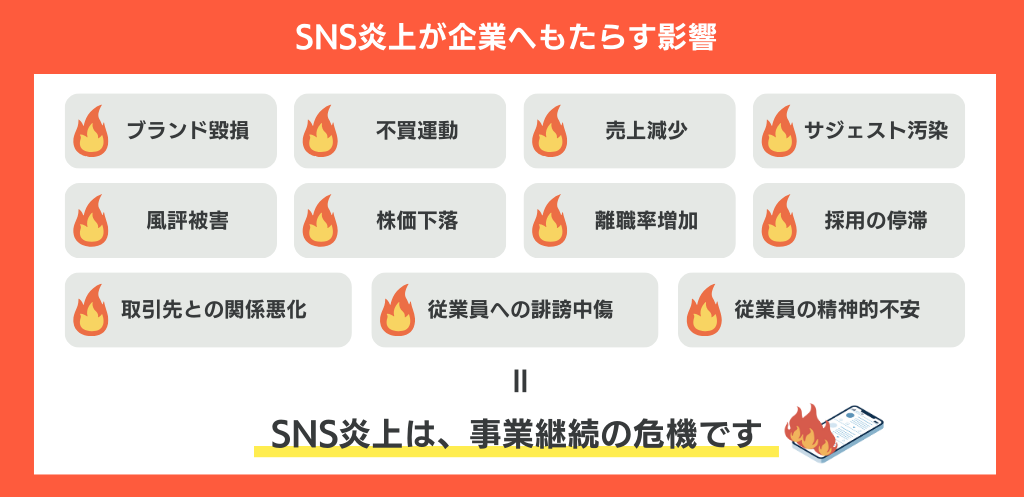

ブランドガイドラインや従業員のSNS教育が十分でなければ、以下のような問題の発生リスクが高まります。

- × ブランドの世界観が統一されず、競合と差別化できない

- × 顧客との接点で不統一なメッセージが生まれ、信頼が低下

- × SNS担当者が個人の意見が強く反映された投稿をし、ブランドイメージが悪くなる

日本には数多く古くから愛されてきた伝統のある商品やサービスを提供する老舗企業がありますが、そのような企業でさえ、SNS炎上がおこってしまうとブランド毀損や不買運動に発展してしまい企業存続の危機となってしまいます。

ネガティブな反応に対するルールを作ろう

SNS運用担当者にとって、ネガティブな批判コメントやその対応は精神的な負担が大きいものです。さまざまな捉え方のユーザーがいるので、ネガティブな意見が来た時のルールにも備えましょう

- ✓ネガティブな意見が来たら早急にSNS運用責任者と店舗責任者へ連絡を行い、指示を仰ぐ

- ✓一定のネガティブな意見に対する返信を事前に思考して、ルール化しておく

- ✓批判も貴重な意見として、担当部署へフィードバックを行う

常にSNSを監視し、そのような事態になったときに相談しやすい信頼関係を構築しておいたり、コメント対応のマニュアルを用意したりしておくことで、精神的な負担も早期に取り除くことができるでしょう。

ブランディング力をアップさせる、組織的なSNS運用フロー体制を構築しよう

複数のアカウントを管理し、SNS運用メンバーを束ねているご担当者の方の責任は重いと思います。SNS炎上は一度起こるとあっという間に拡散され、ブランド毀損や不買運動に発展してしまう恐れがあるからです。現代は様々な価値観を持つ人がSNSを閲覧しているので、どの発言が切り取られて炎上してしまうか分かりません。ですので、完成したコンテンツは複数人の目を通しクリエイティブチェックし、炎上リスク対策する必要があります。社内でその体制フローを確立しましょう。

まとめ

本記事では、複数アカウントのブランドの一貫性を担保する方法とSNS炎上への備えへのルール作りについて説明しました。SNS炎上からブランドを守るためにも、まずはルール整備から着手してみましょう!

「ガイドラインを作りたいけど、作り方がわからない」「作ってみたが内容に自信がない」という方にはホワイトペーパー【今すぐ使える雛形付き】ソーシャルメディアガイドライン作成のためのハンドブックがおすすめです。本記事と併せてぜひご活用ください!