SNS炎上が医療機関の経営危機に直結する時代となり、職員一人ひとりの医療倫理の再認識とSNSリテラシー教育の重要性が高まっています。たった一つの投稿が、病院全体の信頼を損ない、集患力や採用活動にも大きな影響を及ぼすことを踏まえると、組織として継続的な対策を講じることはもはや不可欠です。

そこで本記事では、「職員全体の医療倫理を改めて見直し、SNS利用に関する具体的な教育方法を知りたい」というご担当者様に向けて、医療現場に適したSNSリテラシー教育と医療倫理の伝え方について解説していきます。

目次

なぜ今、病院職員向けSNS研修が必要なのか?

医療従事者が日常的にSNSを利用する現代において、たった一つの個人投稿が病院全体の信頼を損なう可能性を孕んでいます。患者のプライバシー保護はもちろんのこと、院内情報の漏洩リスクや、医療倫理への信頼も問われる時代です。それにもかかわらず、SNSポリシーを配布するだけ、注意喚起を一度行っただけで対応を終えている医療機関は少なくありません。「職員を信じている」「常識の範囲で判断できるはず」といった姿勢では、現代のリスク環境においては不十分です。

実際に、個人の投稿が炎上し病院名まで報道され、信頼や評判に深刻な影響を与えた例は複数存在します。こうした背景を踏まえると、SNSリテラシー教育を行わないこと自体が、医療機関にとって重大な経営リスクといえるのです。だからこそ、SNSリテラシー研修や医療倫理の再認識の機会を繰り返し設けることは、病院の信頼を守るための重要な基盤です。一人ひとりが、医療従事者としての自覚と、情報発信に対する責任を持てるよう、組織としての継続的な取り組みが今、求められています。

医療機関の口コミは集患力や病院の評判に大きな影響を与える

病院選びは本人やその家族にとって健康や命に関わる非常に慎重な判断です。病院名を検索し、公式情報だけではなくポータルサイトの口コミやSNS上の評判などを参考にするケースが多い中、「炎上」「不適切発言」「対応が悪い」など信頼性が失われるようなワードが表示されていると、情報の真偽を問わず“避けるべき病院”と認識されてしまう可能性があります。

- 患者離れが加速し、ネット上の評判の良い病院へ患者が流れる

- 優秀な医師や求職者から敬遠され、優秀な人材獲得が困難になる

- 大規模な炎上が起きていなくても、水面下では風評被害が広がっている

実際に起きたSNS炎上事例【医療従事者編】

医療従事者によるSNS炎上は、個人利用のSNSが火種である事が多いです。社会的インパクトが大きく、個人だけではなく、所属する医療機関全体や医療業界全体への不信感を募らせます。

医療従事者が起こしたSNS炎上事例についてみていきましょう。

事例1.インシデントの隠蔽など不適切な処置をしたことを投稿し炎上

ある大学病院の看護師がXに「インシデントレポートを書くのが面倒だから、いつも隠蔽している」「薬を飲ませるのが面倒だから飲ませたふりをして捨てている」といった不適切な投稿をし問題となりました。アカウントは削除されましたが、スクリーンショットが拡散され「○○病院関係者の投稿ではないか」という指摘が病院に入り、看護師が特定され自宅待機に。病院側で「当院に関する「X」の投稿について」と題した見解を3報に渡り出しています。ネットでは該当の看護師を詮索するような記事もみられました。

SNSユーザーからの意見

- 患者本人やその家族に対してどう責任を取ってくれるのか

- 大学病院側で第3報で調査すると言ってから続報が全然ない。命に関わる事で有耶無耶にさせてはいけない。続報を待っている

炎上事例からの学び

- 病院名や個人名までも特定されてる

- 病院側の詳細な説明責任が求められる

事例2.無神経で職務怠慢な内容を投稿し炎上

夜勤をしていた看護師がInstagramのストーリーズ機能で「ナースコールが鳴っても患者の元へ行かなかった」など不適切な投稿が拡散され、写真をヒントに病院名と特定の看護師も特定されました。病院側で謝罪文を出すも、アカウントの乗っ取りがあったことや病院内での取り組みの紹介など本質をついていない謝罪で二次炎上を起こしました。

SNSユーザーの意見

- 無責任な一部の看護師のせいで、医療業界全体の信用を失墜させていることにひどく腹が立つ

- 謝罪文は出しているが乗っ取られた云々より、病院内で私用目的で撮影することが問題なのではないか

炎上事例からの学び

- 炎上の本質を捉えていない謝罪は、二次炎上の原因になる

- 映り込みや背景情報だけでも病院と個人は特定される

医療従事者による不適切投稿

その他にも以下のようなSNSトラブルが医療現場でおきています。

| 患者とのやりとりを匿名で晒すような投稿 | ・患者とのエピソードを匿名化して投稿したつもりだったが特定される ・個人のアカウントで不適切な発言をし、写真から病院名が特定され個人が特定される ・患者の容姿を揶揄するような投稿をSNSにアップし、患者本人が発見しトラブルに |

| 機密情報や個人情報の漏洩 | ・受付スタッフが友人Aの電子カルテを撮影し、共通の友人Bに送り情報漏洩させた ・有名人の診療記録を発見した病院職員がXにて有名人の来院情報を流出 ・受付周辺で撮った写真にカルテが写りこんでいた ・掲載許可のとっていない患者の顔が写りこんでいた |

こうした事例は法的なリスクだけではなく、病院全体の信用失墜や患者離れにもつながります。

病院におけるSNS炎上の影響

患者数が減少する

- 情報の真偽を問わず悪い口コミを目にすれば、病院利用を控えようとする心理が働く

- 常連の患者も信頼喪失から、病院の利用を躊躇し転院を考えるきっかけになる

炎上によるクレーム対応

- クレームや問い合わせに追われる職員の業務負担

- 退職者の増加、内定辞退に繋がる

求人への影響

- 優秀な医師や求職者から敬遠され、優秀な人材獲得が困難になる

- 内定辞退の加速

悪評によるサジェスト汚染、デジタルタトゥー

- ネットで検索した際に病院名と「炎上」「トラブル」が関連付けられる(サジェスト汚染)

- メディア報道による長期的なイメージダウン

医療機関ならではのデジタルリスクの特徴

医療機関には、一般的な企業以上に扱う情報のセンシティブさがあります。氏名や住所といった個人情報に加えて、患者の病歴や治療内容といった秘匿性の高い健康情報が日常的に取り扱われています。このような特殊性からも、より高い倫理意識と情報管理の徹底が求められます。

たとえこれまで誠実に運営されてきた実績ある病院であっても、たった一人の職員が起こしたSNS炎上によって、病院全体が非難の対象となり、一気に信頼を失ってしまうでしょう。つまり今の時代、SNSリスクは広報部門だけが管理するものではなく、病院経営に直結する重要な経営課題なのです。

医療従事者へのSNS教育の重要性

病院職員へSNS研修を実施していないこと自体が責任を問われるリスク

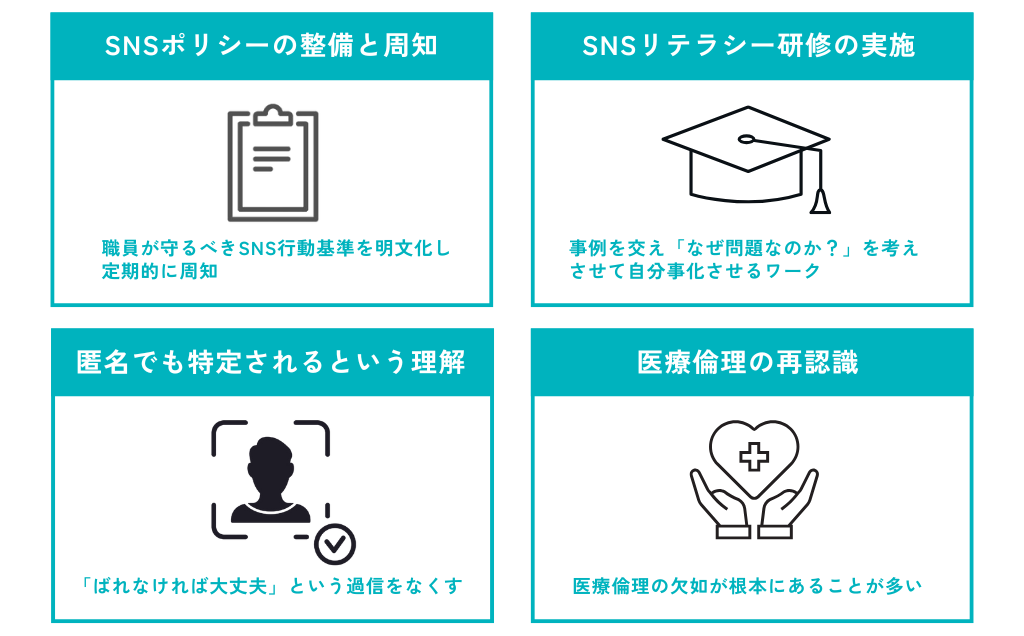

投稿者本人は「患者の名前は出していないから大丈夫」「フォロワー限定のアカウントだから」「24時間で消えるから平気」など匿名や限定公開でも炎上拡散されうるという想像力不足から炎上に発展することが多いです。炎上リスクを最小限に抑えるために、医療機関は病院職員に以下のようなSNSリテラシー教育の機会を作ることが大切です。

- SNS炎上が発生した際「SNSリスクに対して教育・研修を行っていたか」が問われる

- もし教育を行っていなければ「組織としての管理責任」が問われる可能性が高い

- 研修を定期的に実施し記録に残しておくことが、ガバナンス体制の証明にもなる

SNS研修を実施したことをアピールすることで得られる効果

- 守秘義務のある医療機関においてSNS研修をすることは信頼を生む

- デジタルリスクに対しての意識の高さをアピールでき、他院との差別化・ブランディング強化へ繋がる

- 医療人として大切な医療倫理の醸成など丁寧に教育するしくみがある

- 求職者にとって研修制度も充実しており魅力に感じる

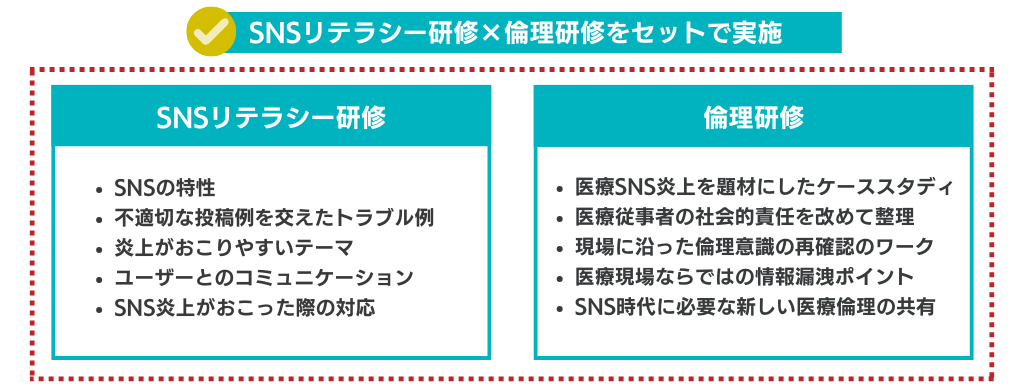

医療従事者へ向けたSNSリテラシー研修の具体例

SNS研修は大きく分けて社内で内製する方法とデジタルリスク専門業者に外注する方法がありますが、ここではSNSリテラシー教育を内製で実施する際の具体例をご紹介します。また、そのようなご担当者様へ向けて「SNS教育のプログラム制定ポイント4つと実施例」をご用意しておりますので、お気軽にダウンロードして参考にしてください。

1. SNSプライベート利用時の注意点

業務上知りえた情報は投稿しない

- 芸能人の来院があったこと

- 知人の診療記録を他人へ伝える事

個人情報や機密情報の映り込みや発信内容でないか確認する

- 会社の許可なく利用者や施設内の様子を撮影しないこと

- 施設内撮影禁止エリアを明確に伝える

匿名だとしても患者個人や病院を誹謗中傷するような投稿はNG

- 匿名だとしても詮索され本人と勤めている病院がばれる

- 職場のストレスをSNSで吐露しない

- 内部相談窓口の再周知

2. 炎上事例と問題になりやすい投稿の具体例を出してより自分ごと化させる

過去に医療従事者が起こした炎上事例や問題になりやすい投稿の具体例を交えて研修を行うことでより自分ごと化して受け取ってもらえます。

問題になりやすい投稿の具体例

- 匿名化したつもりの特定の患者への発言

- 院内の出来事やスタッフ間トラブルの暴露

- 偏見や差別的な投稿

- 不適切で誤解を招くような写真

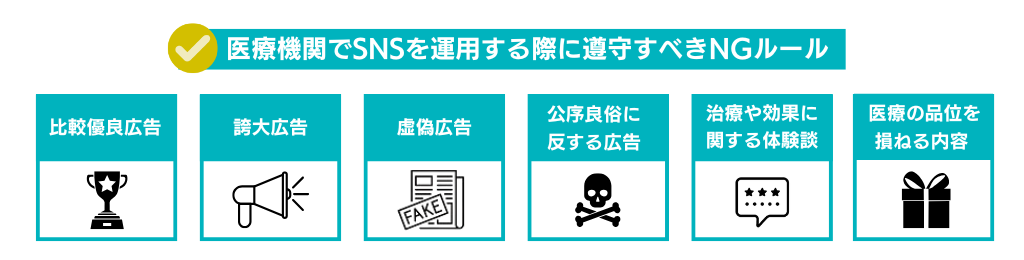

3. 病院公式のHPやSNSで投稿する際の注意点

患者個人が特定できるような写真を投稿する際は、本人または家族に事前に許可得る事

- 掲載される媒体や目的を説明し書面で同意を取得する

- 許可が取れていない場合、使用を控えるかモザイク処理で対応する

- 本人に許可なく無断掲載することは「肖像権」の侵害に該当する

医療倫理と病院らしい品格を意識した投稿をすること

- 医療現場でのSNS炎上は医療倫理の欠如が発端となることが多い

- 医療広告ガイドラインを遵守すること

また、研修後に理解度チェックをすることや、時間の経過とともに病院職員の危機意識が薄れてしまうので、繰り返しのSNSリテラシー研修が大切です。

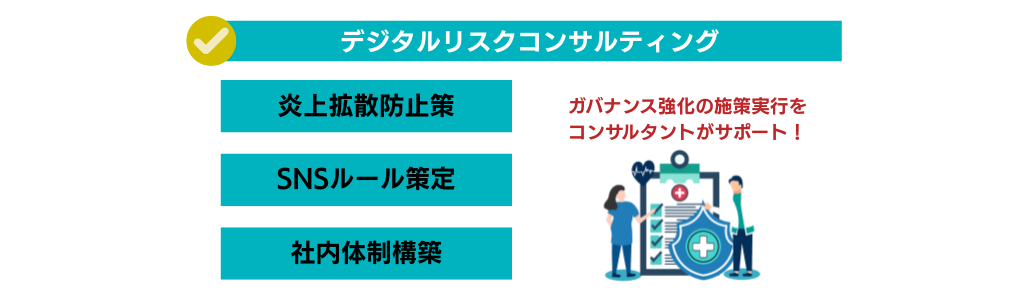

SNS研修を専門業者に依頼するメリット

知識豊富なSNSリスク専門講師の外部研修では、SNSをはじめとするデジタルリスクの理解と医療分野で大切な倫理観の再教育が可能です。

- 定形の研修プログラムではなく病院の文化・状況・研修の目的に沿って研修内容をカスタマイズし、最適な研修を作り上げることができる

- ただ聞くだけではない、チームビルディングやワークを含めた自ら考える研修でじぶんごと化

- 企画・資料作成・研修の実施までワンストップで実施可能

- 研修以外でもリスク発生防止のルール作りや組織体制の構築、炎上拡散防止策などトータルサポートが可能

また、SNS炎上が起きてしまった場合に、即座に投稿を削除することは責任逃れだとして炎上が加速し、安易に謝罪することも炎上の本質を捉えてなければさらなる炎上を招きます。もしもの炎上に企業として備えておくことも重要です。

病院職員へのSNS教育責任の重要性

医療従事者としての自覚と情報発信に対する責任を持つことは、現代の医療現場において極めて重要です。だからこそ、SNSリテラシー研修や医療倫理を再認識する機会を定期的に設けることは、病院として信頼性やガバナンスを重視しているという姿勢を示す、象徴的なアクションでもあるのです。

内製でSNS研修を行いたいご担当者様へ向けて「SNS教育のプログラム制定ポイント4つと実施例」をご用意しておりますので、お気軽にダウンロードして参考にしてください。

ぜひ、貴院でも病院職員にむけたSNS研修を実施してみてください。