近年よく耳にするようになった「カスタマーハラスメント」という言葉。実際カスハラの発生件数はここ数年の間で増えており、いざという時に備えて対策を行う企業も増えてきました。カスハラはカスタマサポートなどの部門で対応するケースが多いですが、特に最近は拡散力が強いSNSでのカスハラ被害も増加しています。

さまざまなチャネルから発生するカスハラに対応するためにはどうしたら良いのでしょうか?本記事では、店舗やメール、SNSなどで発生する各チャネルごとのカスハラの特徴や対応フロー、カスハラによる被害を最小限にするための対策までご紹介いたします。

目次

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?

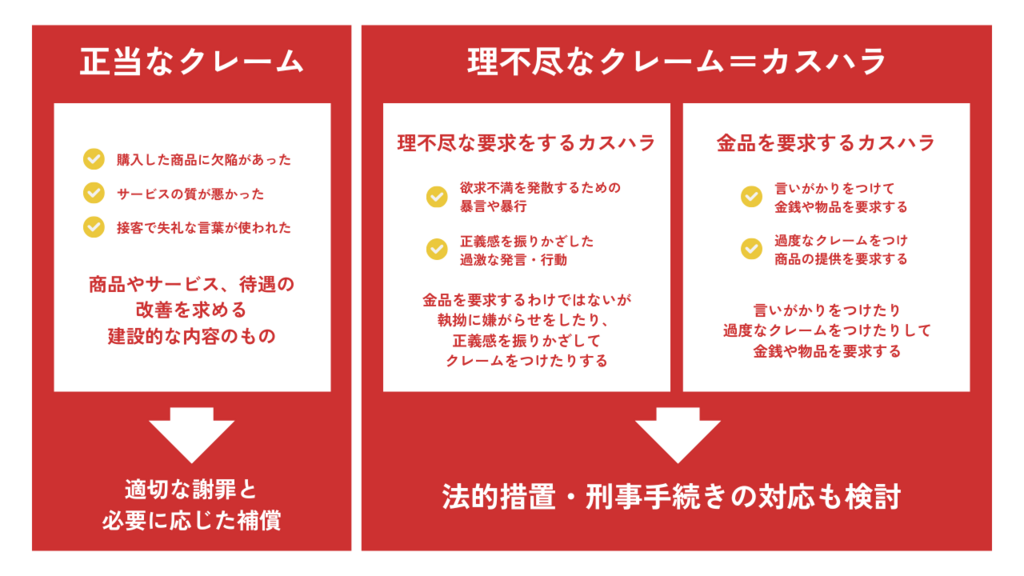

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や取引先から企業への理不尽なクレーム・迷惑行為のことを指します。全てのクレームがカスハラというわけではなく、クレームの中でも特に理不尽な要求や言動を伴うものを「カスハラ」と言います。

カスハラは訴えられる…?カスハラに関わる罪とは

実際、カスハラは以下のような罪で訴えることが可能です。警告してもカスハラをやめない、執拗に繰り返してくるなどの場合は、こうした法的措置も念頭において、毅然とした態度で対応していく必要があります。

脅迫罪

脅迫罪とは、相手の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えることを告知して人を脅迫した場合に成立します。

| 生命 | 「殺すぞ」など生命を脅かす内容 |

| 身体 | 「殴るぞ」など身体に危害を加えることを示唆する内容 |

| 自由 | 「ここに監禁するぞ」など人の自由を奪おうとするような内容 |

| 名誉 | 「名前をネットにさらす」など名誉を傷つけようとする内容 |

| 財産 | 「家を燃やす」など人の財産を奪おうとするような内容 |

脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金となっています。

強要罪

強要罪とは、暴行や脅迫を行って怖がらせ義務のないことを強制した場合に成立します。「謝らないと殴る」と脅し土下座で謝罪させるなど、脅迫や暴行を用いて何らかの行為を強要された場合にはこれに該当します。法定刑は3年以下の懲役となっています。

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪とは威力を用いて他人の業務を妨害した場合に成立します。

- 店舗内で暴れる

- 執拗にクレームを繰り返す

- SNSを使って爆破予告をする

- インターネット上への脅迫書き込み

などが該当し、脅迫罪や強要罪、恐喝罪などと合わせて成立する場合もあります。法定刑は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となっています。

不退去罪

不退去罪とは、退去の要求を受けたにも関わらず、人の住居や建物などから退去しなかった場合に成立します。

- 店内で騒ぐ客に退店を要求したが、要求を無視して居座り続けた

- 敷地内の許可なく侵入し、管理者が退去を求めたが居座り続けた

などが該当します。法定刑や3年以下の懲役、または10万円以下の罰金となっています。

恐喝罪

恐喝罪とは、相手を怖がらせる程度の恐喝行為(脅迫、暴行)を行い、金銭や財産を交付させた場合に成立します。脅迫だけでなく暴力も行使して、金品を奪うなどの行為が行われた場合は恐喝罪に該当します。

- 「金を渡さないと殺す」などと脅して財布を奪う

- 多額の金銭を要求し「払うまで帰さない」と脅し、金を奪う

などが該当します。恐喝罪はここまで紹介した4つよりも刑が重く、法定刑は10年以下の懲役となっています。

カスハラ発生チャネルとチャネル別の特徴・ポイント

では、こうしたカスハラはどのような経路で発生リスクがあり、発生チャネルごとでどのような特徴があるのでしょうか?ここでは代表的な5つの発生チャネル別に特徴とポイントをまとめました。

店舗(対面)

| 特徴 | 言葉による攻撃だけでなく、

身体的な攻撃も伴って要求が行われる |

対面でのカスハラは言葉による攻撃だけでなく、身体的な攻撃を伴う可能性があるため注意が必要です。その場で即座に対応しなければならない上に、一般従業員が矢面に立って対応するケースも多く、従業員の身体的・精神的な負担も大きくなります。

電話

| 特徴 | 電話越しの言葉による攻撃によって要求が行われる |

電話でのカスハラは、相手の顔が見えないことで迷惑行為がヒートアップする可能性もあり、どのように接するか、どのような言葉遣いをするかなど、対応には注意が必要です。対面の場合同様、その場で即座に対応しなければならないため、対応を行う従業員の精神的な負担も大きくなります。

メール(問合せフォームなど)

| 特徴 | 文面での言葉による攻撃によって要求が行われる |

メールでのカスハラは、対面や電話と違って返信に時間をかけられる点が特徴です。しかし執拗に繰り返し送られてくる場合も多く、対応を行う従業員が抱え込んでしまう可能性もあるため、相談窓口や報告フローなどを用意しておくことが重要です。

チャット(顧客サポートチャット、公式LINEなど)

| 特徴 | メールより過激な言葉による攻撃で要求が行われやすい |

顧客用のサポートチャットなどでのカスハラは、問合せフォームと比べて入力形式がなく、過激な言葉での攻撃がされやすいのが特徴です。執拗なメッセージや過激なカスハラ行為が行われかねないため、こちらも返信対応は慎重に行わなければなりません。

SNS(X,Instagram,レビュー投稿など)

| 特徴 | 高い匿名性、投稿のコメント欄やリツイート、 DMでの言葉による攻撃によって要求が行われる |

SNSでのカスハラは「公開圧力型」という特性があります。例えばクレーム投稿がリツイートによって拡散されたり、誰もが見られる投稿のコメント欄にクレームが書き込まれたりと、企業のレピュテーション(評判)を大きく落とす可能性があり注意が必要です。SNSの拡散力はすさまじく多くのユーザーが目にするため、他のチャネル以上に初動対応を素早く行わなければなりません。

カスハラにはどう対応する?カスハラの対応フロー例

では実際にカスハラが発生した場合、どのように対応を取ればよいのでしょうか?ここでカスハラの対応フローをご紹介します。

1. 相手の主張や要求を見極める

カスハラが発生した場合、まずは相手が何を主張・要求しているのかを見極めましょう。こちらから何か主張したり、感情的になって対応したりすると逆上する可能性もあるため、まずは相手の話に耳を傾けることが重要です。

以下のような言葉は相手の感情を逆なでする可能性もあるため使わないようにしましょう。

| 「でも」「いえいえ」 | 相手の話を否定する言葉 |

| 「だから」「ですから」 | 感情的になっている相手からすると 説得されているように感じる言葉 |

| 「え?」「は?」 | 感情的になっているととっさに出がちだが失礼な言葉 |

| 「だと思います」「おそらく」 「多分」 | 断定しない曖昧な言葉は相手を不安にさせたり、 上手に立たれたりする可能性もある |

| 「~と説明したはずですが」 「ここに~と書かれておりますが」 | 相手に非があるというニュアンスの言葉であり 相手に恥をかかせてしまい逆上する可能性もある |

相手を否定したり、言いくるめようとしたり、恥を書かせようとする言葉は逆効果です。感情的になっているときほどこのような言葉を使ってしまいがちですが、冷静に対応を行っていくことが重要です。

また、相手に上手に立たれてさらに迷惑行為が過度になったり、要求が増えたりする可能性もあるため、怒鳴られたり謝罪を要求されたとしても、安易に謝罪したり要求に応じたりしてはいけません。もし可能であれば、カスハラの証拠となる音声や画面のスクリーンショットなどを撮っておきましょう。

2. カスハラか正当なクレームか判断する

全てのクレームがカスハラになるわけではありません。目の前のクレームが正当なクレームなのか、カスハラに該当するのかを判断し、もし正当なクレームの場合は適切に謝罪を行わなければなりません。

3. 責任者に報告・相談する

カスハラであると判断できる場合、またどちらかわからない場合は、現場の責任者に相談・報告しましょう。1人で判断・対応をするのではなく必ず複数人で対応にあたっていくことが大切です。また責任者は、今後の対応・対策にあたって社内に状況報告を行いましょう。従業員やチーム、店舗で抱え込むのではなく、会社組織全体で問題を共有して対応・対策を行っていくことが重要です。

4. 相手に注意・警告を行う

その上で相手に対して注意喚起を行い、迷惑行為をやめる、また繰り返さないように求めます。それでも止めない場合には、法的措置をとる可能性もあるという姿勢を示し、毅然とした態度で相手に接していくことが重要です。

5. 必要に応じて警察・弁護士に相談する

相手が注意喚起に応じない場合、また上記でご紹介したような罪が成立しそうな場合は、警察や弁護士との連携も検討する必要があります。

| 弁護士〈法的手続き〉 | カスハラ対応、賠償請求などの訴訟、 架電禁止/訪問禁止などの仮処分命令申し立て |

| 警察〈刑事手続き〉 | 罪が成立する場合の刑事手続き |

刑事訴訟を行えないと判断された場合には弁護士へ相談してみるのが良いでしょう。

6. (SNSの場合)SNS上でのコメント発信・対応

SNSでのカスハラが発生した場合は、SNS上での対応も必要となります。以下のような対応が必要となります。

- クレーマーへの返信対応

- ホームページやSNSでの公式見解や今後の対応・対策を発表する

まずはクレーマーへ注意・警告を行い、法的行為も辞さない姿勢を示します。カスハラの投稿が拡散されている時点で、多くの顧客が目にしている可能性が高いため、ホームページや公式SNSにおいて公式見解や今後の対応方針を発表する必要もあります。

カスハラの神対応⁉カスハラの対応事例

カスハラ対応は大変難しいものではありますが、中にはカスハラ対応で「神対応」と称賛された例もあります。

チロルチョコ|虫混入の投稿がXで拡散→神対応により称賛

2024年11月にXにて「え待って……w チロルチョコに虫入ってたしかも生きてるし…」と投稿がありました。投稿には、チョコレートの中に虫が混入し動いているような動画が添付されておりXの投稿は瞬く間に拡散されました。

チロルチョコ公式アカウントはこれに対し以下のような投稿を行いました。

商品は昨年のものであると公表し、さらに以下のような投稿を行いました。

投稿主と連絡を取り、投稿主と家族から謝罪の連絡を受けたと報告。最近購入したというのは誤認であること、また保管状況が良くなかったことの確認が取れたと公表しました。

一連の流れと迅速かつ的確な対応に称賛が集まり、「今回の対応を見てチロルチョコへの信頼感が増えた」「毅然とした対応で好感度が上がった」などの声がSNS上に上がりました。このように一見不条理にも見える一方的なカスハラであっても、SNSを有効活用することでブランドイメージを向上させることも可能です。

どう防ぎ、対応する?カスハラの対策方法

ではこのようなカスハラ被害を最小限に留め、企業としてブランド毀損を起こさないような対応を行うには、どのような対策を行っておけば良いのでしょうか。ここでカスハラの対策方法を5つご紹介します。

クレーム基本方針を定める

クレームに対して会社組織の回答を行うために「クレーム基本方針」を定めておきましょう。クレームの対応は会社の経営理念や経営方針、行動理念、会社の風土などによってどのように対応を行うのかが異なります。

クレーム基本方針は企業の経営陣がカスハラに対してどのような姿勢で対応を行うかを示したもので、従業員はこの方針に則りカスハラに対応します。クレーマーが「責任者を出せ」「社長を呼べ」などと要求してきた場合にも、会社としてこういうスタンスで対応しますと明記された基本方針があれば、相手を説得する材料にもなります。

カスハラ対応マニュアル・フローを作成&社内で共有する

クレーム基本方針に基づき、カスハラ対応マニュアルや対応・報告フローを作成し、社内に共有しましょう。第一線でお客様と接する従業員の負担を減らすためにも、いざという時のマニュアルがあると安心です。

- 会社組織としてのカスハラへの対応方針

- クレームとカスハラの違い

- カスハラの対応例

- カスハラへのNG対応

- カスハラ発生時の報告フロー(誰が誰に報告し、誰が対応の判断をするのかなど)

- 誰が公式回答を行うか

このような内容を定め、社内に周知しましょう。厚生労働省が出している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」なども参考になるため、自社のクレーム基本方針を軸にマニュアルやフローを作成してみましょう。

SNSモニタリングを行う

SNSコメント欄やリツイートでのクレーム拡散はいつどのタイミングで起こるかわかりません。その一方でSNSの拡散力はすさまじく、瞬く間に情報が拡散されてしまうため、遅くとも発生から24時間以内にはコメントの発表や投稿者への対応などを行う必要があります。そのためにも1日1回など定期的にSNSモニタリングを行い、火種となるような内容や投稿はないかチェックしていくことが重要です。SNS運用担当とカスタマーサポート部門は別で設置されているケースがほとんどだと思いますが、こうしたリスクも鑑みて連携を行う必要も出てきます。

カスハラ対応研修を実施する

カスハラ対応マニュアルやフローをもとに、カスハラ対応研修を実施しましょう。実際にカスハラ被害に遭った場合どう対応すればよいのか、どのように相談・報告すればよいのかなどを研修を通して従業員に伝えておくことが大切です。また相談窓口があることも伝え、1人で抱え込まないように伝えていく必要もあります。頭ではわかっていても実際の現場で混乱してしまうこともあるため、ロールプレイングなどで実際に対応を行ってみるなどの研修も有効です。

従業員相談窓口の設置

カスハラに遭ってしまった従業員が責任者や会社へすぐ相談・報告できるように相談窓口を設置し、従業員に周知を行いましょう。「誰に相談すればよいかわからない」「上司に話したら自分の対応が怒られるかもしれない」などの懸念点があると、カスハラが起こっていても相談しにくくなってしまいます。実際にカスハラ被害に遭った場合だけでなく、カスハラと判断できるかわからないような場合も含めて、気軽に相談できるような窓口や場を設けておくことが大切です。

事前の対策でカスハラに上手く対応しよう

本記事では各チャネルのカスハラの特徴や対応フロー、カスハラによる被害を最小限にするための対策をご紹介してきました。特にSNSやネット上のカスハラは初動対応の早さがとても重要です。会社組織としてカスハラのリスクに素早く対応できるように、事前の対策を整えておきましょう。

ホワイトペーパー【効果的なSNS監視のためのガイドブック】には、SNS上のカスハラの早期発見を行うためのモニタリングの実施方法や注意点などをまとめました。カスハラ被害に備えてSNSモニタリングの体制を整えておきたいという方はぜひご活用ください!

また「カスハラ対応マニュアルを作りたいけど知見がない」「SNS上のカスハラに対してどのように対応したら良いかわからない」といった、主にネット上のカスハラに対するお悩みや不安をお持ちのお客様は、デジタルリスクに強いジールコミュニケーションズにお気軽にご相談ください。

弊社ではSNS上のカスハラ対応から、マニュアル作成、また従業員向けの研修の実施までサポートが可能なので、簡単なご相談から貴社に合わせた具体的なサポートの提示まで対応いたします。