近年、日本を訪れる外国人観光客は年々増加しています。インバウンド集客の為、海外SNSマーケティングの導入を検討中または、既に実施している自治体や企業様も多いのではないでしょうか。しかし、言語や文化の違いによる意図しない炎上など、海外SNS運用特有のデジタルリスクが付きまとうため、リスクマネジメントの視点を取り入れたSNS運用体制が不可欠です。

「ターゲットとなる国に精通する人材が社内に存在せず、AIの翻訳機能だけで海外へSNS発信して炎上の危険はないのか不安」「炎上リスクが怖いので安全な海外SNS運用ルールを制定したいが、具体的にどのようなルールにすべきか分からない」などお悩みの方へ向けて、本記事では海外SNS活用の意義から成功へ導くポイント、海外特有のデジタルリスクと運用ルール作りまでインバウンド集客成功に向けた具体的なステップをご紹介します。

また海外SNS運用にあたって「SNSのリスクを知って対策しておきたい」という方には、ホワイトペーパー【SNS運用担当者のためのガイドブック】がおすすめです。本記事と併せてぜひご活用ください!

目次

インバウンドの拡大と海外SNSマーケティングの意義

2024年の訪日外国人数は3,600万人を突破し過去最多を記録しました。日本政府(観光庁)は「2030年までに訪日外国人観光客数を6,000万人に増やす」という目標を掲げており、今後もインバウンド客は増加傾向にあると考えられます。

インバウンド消費動向調査によると、訪日外国人一人当たりの旅行消費額は22万7千円で、国別でみると中国、台湾、韓国、アメリカの順で消費額が多いという結果となり、訪日外国人1人当たりの旅行支出だとイギリスが最も高く(38万3千円)、続いてオーストラリア(38万2千円)、スペイン(37万という)順で高いことが分かりました。

訪日外国人向けのインバウンド施策としてSNS発信を行う意義

- 実際に現地に足を運んでもらうきっかけを生み出し、その地域の活性化に繋がる

- 訪日外国人を受け入れる体制が整っていることをアピールでき安心感を与えられ、競合他社との差別化になる

インバウンドのチャンスを生かすには、海外SNSマーケティングを通じて、ターゲットとの信頼関係を丁寧に構築していくことが不可欠です。単に情報を一方的に発信するだけではなく、現地の文化や価値観への理解を示し、共感を得るコミュニケーション、やがてロイヤルな顧客層の形成へとつながっていきます。

インバウンド集客における海外SNS運用の重要性

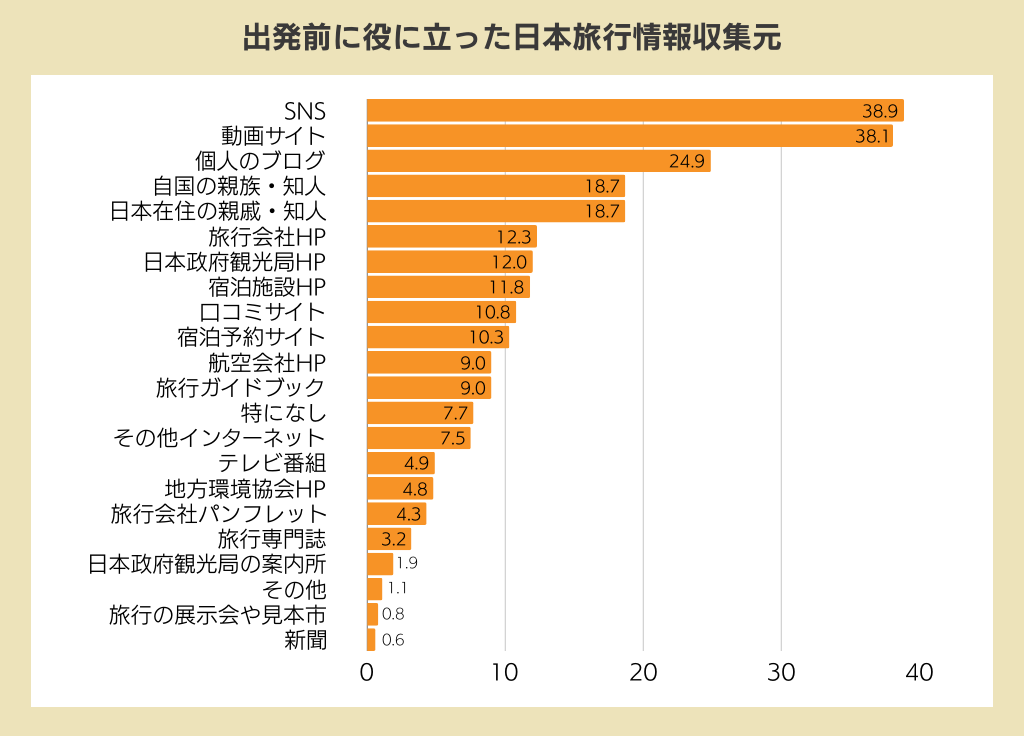

観光庁が2019年に実施した「訪日外国人の消費動向 2024年年次報告書」によると、外国人観光客が旅行の出発前に得て役立った情報源は1位が「SNS」(38.9%)、2位は「動画サイト」(38.1%)3位が個人のブログ」(24.9%)の順でした。

公式サイトや観光ガイドといった従来型の情報源から、SNSのようにユーザーと自然な形で接触できるメディアが重要な情報源として利用される傾向が強まっています。これは、企業ブランドの「リアルな声」や「ブランドストーリー」に価値を感じる傾向が強まっていることを示しています。そのため、SNSは単なる情報発信ツールではなく、企業ブランドの想いや価値観を伝え、それに共感した質の高い顧客を創造する「最前線の接点」として、重要性を増しているのです。

訪日外国人ユーザーに響く海外SNS運用を成功に導くには

ターゲットとなる国の市場の調査とユーザー理解

まず重要なのは、「どの国の、どのようなターゲット層にアプローチするのか」を明確にすることです。ターゲットとなる国や年代によって、主に使われているSNSプラットフォームやユーザーの行動傾向には大きな違いがあります。ターゲット市場ごとのSNS利用状況を把握し、適切なSNSプラットフォームを選択しましょう。

各プラットフォームの特徴

| YouTube | ・観光地や体験の魅力を長尺の動画で伝えるのに適したプラットフォーム ・ツアーの様子や宿泊施設を動画で紹介することで、訪問前の疑似体験を提供することが可能 ・温泉の入り方や神社等の文化財での過ごし方、公共交通機関、日本ならではのマナー作法などを視覚的に分かりやすく伝えることができる ・世界中でアクティブユーザーが多い ・動画には多言語対応の字幕を付けることで、世界中のユーザーに情報を届けることが可能 |

| ・日本での利用率は下がっているが利用者数が29億人を超えた最も世界で利用されているSNS ・実名登録が原則で匿名性が低い ・ハッシュタグにより拡散されやすい ・中国では規制されているため使用不可 | |

| ・ビジュアル重視の観光情報発信に最適なプラットフォーム ・インフルエンサーマーケティングの活用 ・視覚的な魅力で訪問意欲を増強 ・ハッシュタグにより拡散されやすい ・中国では規制されているため使用不可 | |

| X | ・短文でリアルタイムな情報共有に優れているプラットフォーム ・観光地の混雑情報や営業情報、天候のアナウンスなどにも適している ・中国では規制されているため使用不可 |

| TikTok | ・エンタメ性の高いコンテンツが好まれる傾向 ・特に若年層に人気 |

| Weibo(微博) | ・中国版Xのようなプラットフォーム ・中国ではGoogle、X、Facebook、Instagramなどの主要SNSが利用できない |

| WeChat(微信) | ・チャット、通話、決済、SNSなどの機能が1つのアプリに集約されたオールインワンプラットフォーム ・中国版LINEのようなメッセンジャーアプリ ・中国ではGoogle、X、Facebook、Instagramなどの主要SNSが利用できない |

機械翻訳のみは危険!ターゲットとなる国の言語で発信する

インバウンド集客においては、言語の壁を取り除くことが非常に重要です。ただし、単純な機械翻訳では誤訳や不自然な表現が生じる可能性があり、炎上に発展する危険があります。それではユーザーの離脱やブランドの信頼が低下してしまうため、可能で各言語のネイティブスピーカーによるチェックを行うことが望ましいでしょう。また、各国の文化や慣習に配慮した表現を心がけることも重要です。

イベントに合わせた訪日プロモーション

SNSはリアルタイムな情報をこまめに発信して、日本のリアルを旬な時期に届けられるのも強みです。また、ターゲットの国の祝日や夏季休暇等に当たる時期も旅行意欲が高まりますので、その時期に合わせたイベントタイミングでのプロモーションも効果的です。

インバウンド集客に効果的なハッシュタグ

| 場所 | #japan、#tokyo、#kyoto、#atami |

| 旅行関連 | #japan_trip、#japantravel、#Instatravel、#tokyotravel、#visittokyo、#beautiflejapan 、#discovertokyo、#ilovejapan |

| 興味関心 | #Kimono、#Shrine、#Japanesefood、#Onsen、#Tempura、#Ramen、#mtfuji |

| 中国語 | #東京美食(東京グルメ)#排隊美食(行列グルメ)#美食推薦(おすすめのグルメ)#食記(食レポ)#東京必吃(東京必食) |

インバウンド需要を狙った海外SNS運用成功事例

アニメツーリズムの活用

アニメツーリズムとは、アニメや漫画にゆかりのある土地や建物を訪れる聖地巡礼のことを指します。日本のアニメ文化は海外でも人気で、アニメの聖地を持つ地域にとってはインバウンド需要を呼ぶ観光資源といえます。

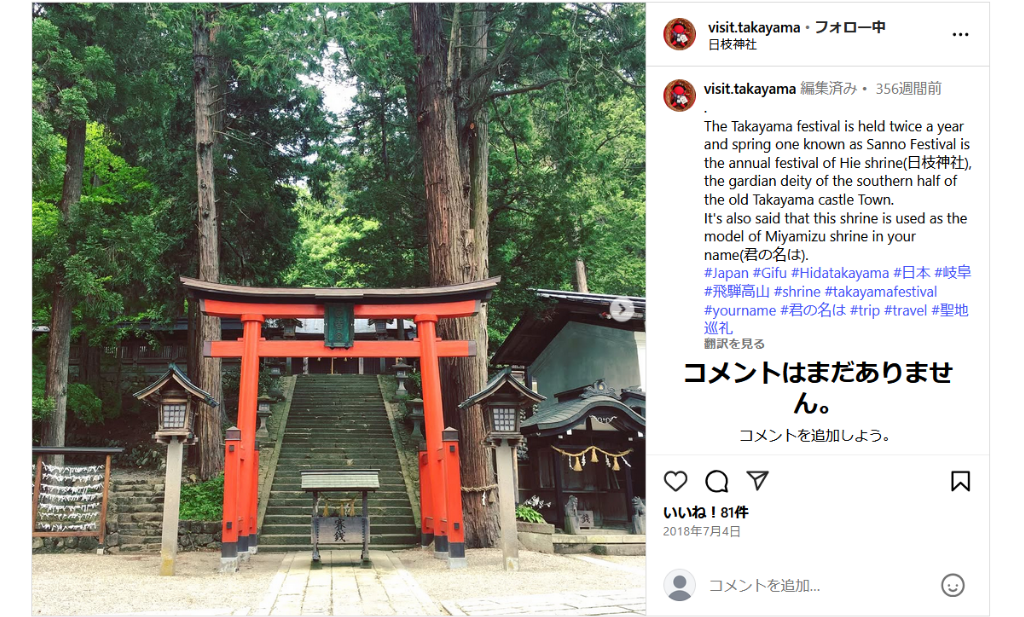

岐阜県高山市は「君の名は。」の聖地として訪日外国人にも人気で、英語タイトルの「#your name」や、場所「#hidatakayama」などのハッシュタグをつけ、作品に登場する聖地の情報の発信などをして人気を得ています。

ターゲットとなる国に合わせたプラットフォームで公式アカウントを開設

SNSの種類によっては国によって規制がかかっていて使用することができない場合があります。

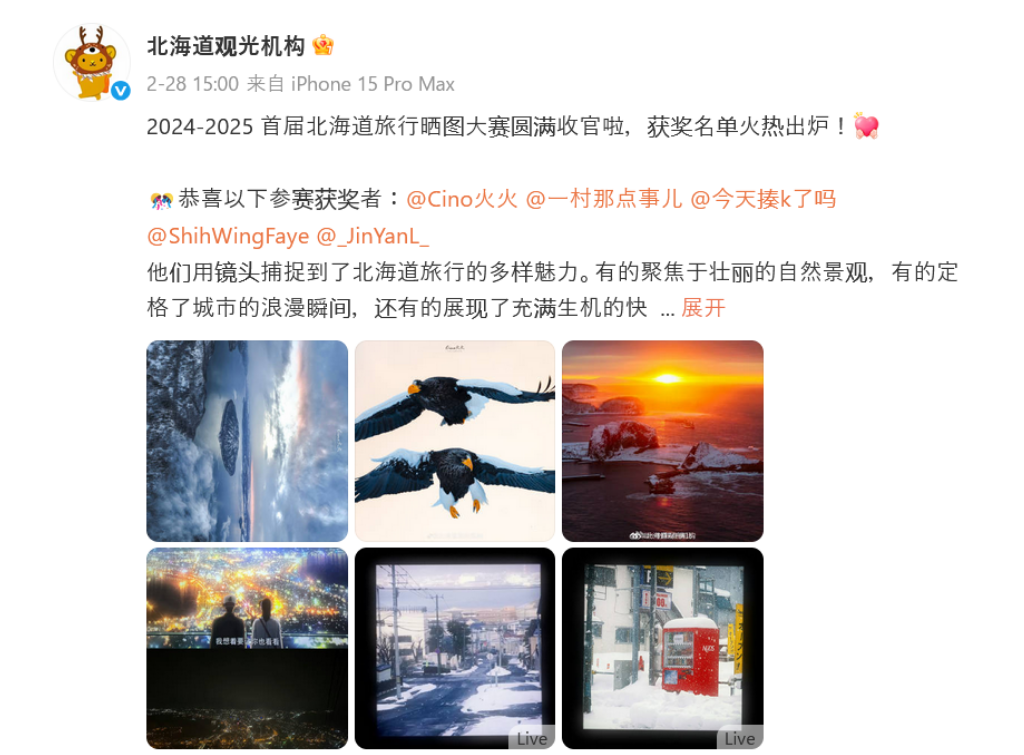

北海道観光庁では「Weibo(ウェイボー/微博)」の公式アカウントを開設することで、訪日中国人へアピールし訪問意欲を掻き立てています。

海外SNS運用特有のデジタルリスクと回避するポイント

地道な海外SNS運用の積み重ねがブランド価値を生み出し、質の良いロイヤル顧客を生み出しますが、インバウンド施策は発信すること以上に「信頼を築く」ことが重要です。SNS炎上によるブランド毀損リスクを起こさぬように、海外SNS運用特有のデジタルリスクと対処ポイントを説明していきます。

翻訳ミスやニュアンスの相違が引き起こすブランドイメージ毀損

AIによる機械翻訳を頼りに海外向けSNS運用を進めようとするケースが見受けられますが、翻訳ミスや不自然な表現によって、本来意図した内容とは異なる意味で受け取られ、炎上につながるリスクがあります。

SNSでは、ユーザーが違和感なく受け取れる“自然な言葉”での発信が何より重要です。文法的な誤りや不自然な言い回しは、ユーザーに不信感を与え、ページからの離脱やブランドイメージの低下を招きかねません。

大切なのは、単なる言語の置き換えではなく、「現地の文化や価値観に即したローカライズ」を行うことです。ターゲットとする言語圏の感覚に寄り添った自然な表現を使うことで、ユーザーとの信頼関係を築き、継続的なファンづくりにもつながります。

差別的な表現による炎上

人種や国籍、ジェンダー、宗教など差別的な表現はSNSでの炎上につながる要因の一つです。体型やパーソナリティの多様性を認めない表現になっていないかも確認するようにしましょう。

無意識に文化・宗教的なタブーに抵触してしまうリスク

意図せず特定の文化や宗教に配慮を欠く内容を発信してしまい、現地で批判を受けるリスクがあります。海外に向けてSNSを投稿する際に大切なのは、日本とは異なる文化を理解し尊重することです。国際問題や宗教、センシティブな内容が含まれるものに関しては、発信を避けるか現地パートナーと相談しながら、慎重に対応することが大切です。

プライバシー、肖像権のトラブル

海外観光客を映したSNS投稿において、無許可で顔が写っていた場合、肖像権でのトラブルを生む可能性があります。SNSに投稿する場合は本人に許可を取ってから投稿しましょう。どうしても映り込んでしまった場合には、顔をぼかすなど加工をしてリスク回避しましょう。

海外SNSマーケティングの炎上対策

ターゲットの国に沿ったガイドラインを策定

海外SNSマーケティングを安全に運用するためには、SNSガイドラインの策定や一貫性を保つ戦略が必要です。

- 投稿前のチェックリスト

- 文化的な注意点を国ごとにまとめる

- コメント返信への対応基準

投稿スケジュールを調整

ターゲットとなる国の時差やSNS利用時間、文化的イベントや炎上危険日なども考慮しながら、投稿スケジュールを設計しましょう。日本では何でもない普通の日でも、ターゲットの国では歴史的な事件や事故が起こった日の可能性があります。そのようなときに不適切な投稿をしてしまえば炎上してしまうリスクが高まります。SNS炎上はこれまで築き上げてきた企業ブランドの信頼を一瞬で失うリスクです。事前に投稿注意日をチェックしましょう。

ターゲットとなる国でリアルタイムでおきている社会問題の情報収集を欠かさない

大型ハリケーンや大規模な山火事、悲惨な事件やテロなどがリアルタイムで現地で起こっている際に、平常運転のSNS投稿をしてしまうと不謹慎だとみなされ、不謹慎狩りによる批判や炎上のリスクが高まります。非常事態になった場合は予約投稿はストップする、緊急時用の投稿へ切り替えるなどSNS運用ルールを整備しておきましょう。

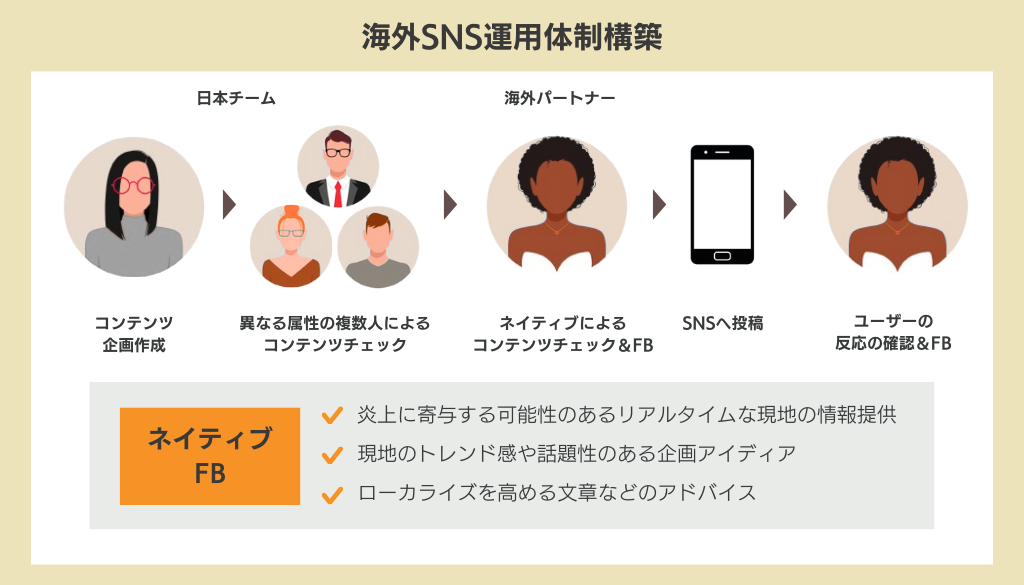

現地事情に精通したネイティブな人材とパートナーシップを組む

言葉や文化の壁はありますが、ターゲットとなる国にとってどのような内容が不快に受け取られるのかは、現地の文化や言語に精通していなければ気づきにくいものです。そのため、ターゲットとなる国に精通した人材を海外SNS運用チームにアサインし、海外でのSNS炎上リスク対策の基盤を構築しましょう。

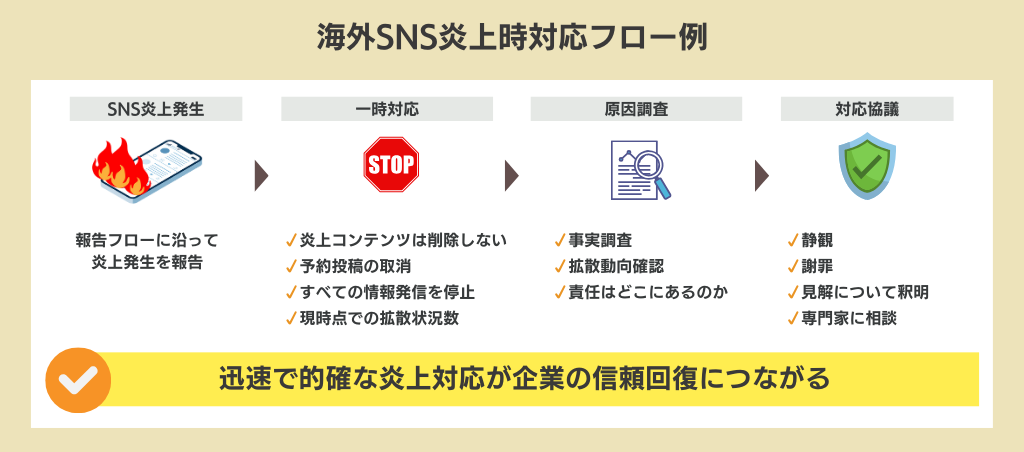

もしものSNS炎上に備える「炎上時対応フロー」の構築

SNS炎上は様々なきっかけで起こります。企業側がどんなに対策をしていても消費者側が発端として炎上してしまうこともあるので、デジタルリスクはゼロにすることはできません。デジタルリスクマネジメントとして、正しいクライシス対応の知識と炎上時対応フローを明確にし、もしものSNS炎上に備えましょう。

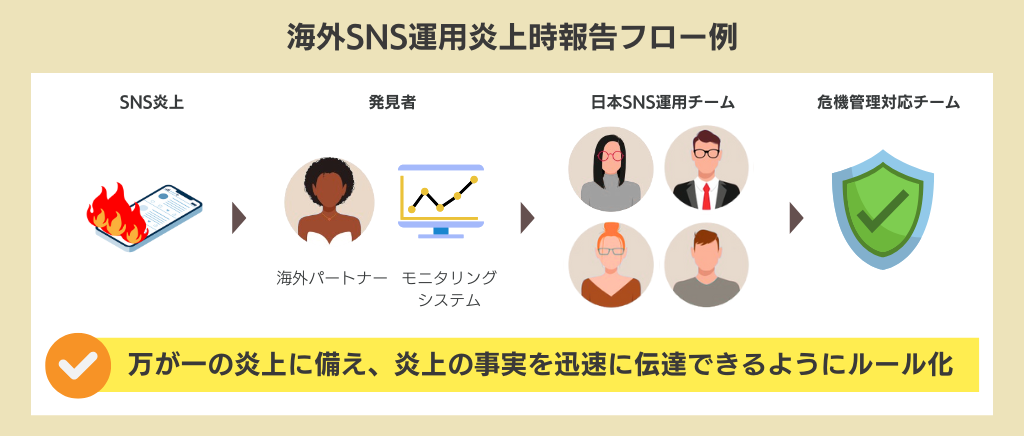

海外SNS運用炎上時報告フロー

デジタルクライシスが発生した際は、社内への迅速な報告、早急な事実確認、外部への報告フローがあることで、有事の際にも落ち着いてスピード感のある初期初動ができるでしょう。時差のある国もありますから、時間がかかればかかるほど信頼回復が難航してしまいます。迅速に炎上の事実を会社に伝えられるように報告フローを明確にしておきましょう。

海外SNS炎上時対応フロー

まさかの不祥事が起きた時、企業の対応が世間から注目されるため誤った対応をしてしまえば火に油で二次炎上にもつながります。「炎上が発生した場合、どう対応するのか」を具体的に想定し、備えることが重要です。対応の早さや正確さが、被害を最小限に抑え、信頼回復を早める鍵となります。

まとめ

インバウンドの訪日外国人を狙う企業にとって、海外SNS運用は外せないマーケティング施策となりましたが、海外SNS運用には文化の違いや言語の壁など特有のデジタルリスクが潜んでいます。ご紹介した対策をもとに、安全に海外SNS運用を行える体制を整えてみましょう。

またホワイトペーパー【SNS運用担当者のためのガイドブック】では、SNS運用担当者が知っておきたい運用上の注意点や炎上トラブル発生時の対応方法などをわかりやすくまとめています。ぜひこちらもご活用ください。