金融、医療、法律、インフラ業界など、社会的責任の大きい業種においては、SNSを通じた何気ない発信が、時として企業の信頼を大きく揺るがすリスクを孕んでいます。「危機管理広報」は、もはや広報部門だけの課題ではありません。法規制や社会的責任の厳しい業界において、いま問われているのは、“デジタル空間における広報機能の再設計”です。本記事では、慎重な情報発信が求められる企業に向けて、 SNS炎上を未然に防ぐ体制構築と、もしもの初期対応までをわかりやすく解説します。

目次

慎重な情報発信が求められる、企業広報担当の責任と重圧

企業のSNSを運用していくことは、今やマーケティング活動には欠かせないものとなりました。SNSには企業の理念や考え方が色濃く反映され、それに賛同してくれたファンが顧客になります。ですが、企業が出す情報は公式見解として出回り、情報の影響力が大きくなるほど社会的責任が大きくなるため、どのようにSNS運用のルールや体制を構築していけば、会社をSNS炎上から守れるのか方法を模索中の責任者様も多いのではないでしょうか。特に、下記のような企業の広報責任者などは情報発信に慎重に対応しているのではないでしょうか。

SNSの情報発信に高い責任が求められる業種

| 業界 | 詳細 |

|---|---|

| 1. 金融機関 (銀行・証券・保険) | 理由:投資家・顧客の信頼に直結。誤解を招く投稿は風評被害や市場への影響を及ぼす恐れがある。 例 :レートや市況について軽率なコメントをすると、インサイダー情報や誤情報と捉えられる可能性。 |

| 2. 医療・製薬業界 | 理由:命に関わる業界のため、根拠のない情報や誤解を招く表現は人の生命・身体に直接影響を与える。薬機法や医療広告ガイドラインの遵守も求められる。 例:ビフォーアフターなどの広告表現にも慎重さが必要。 |

| 3. 法律・会計・コンサルティング | 理由:専門家としての中立性や守秘義務がある。クライアント情報や偏った発信は信頼を損なうリスク。 例:クライアント事例紹介の際は、許可や匿名化など細心の注意が必要。 |

| 4. 大企業・グローバル企業 | 理由:炎上や誤報がブランド全体に波及する。海外展開する企業では文化的な配慮も必要。 例:ジェンダー・宗教・人種に関する表現には特に注意。 |

| 5. 教育・行政・公共機関 | 理由:公的な立場のため、誤解を与えるような発言が市民・学生への信頼を損ねる可能性がある。 例:選挙期間中の発信、教育方針に関する発言などに注意。 |

| 6. インフラ・エネルギー関連企業 | 理由:災害や事故、地域社会に関わるセンシティブな情報が多く、情報発信は正確かつスピード感が求められる。 例:災害情報などの誤報が生死に関わる可能性も。 |

| 7. ブランド企業 (高級ブランド・老舗) | 理由:築き上げてきたブランドイメージも、伝えたかったメッセージのズレで炎上し顧客離れや不買運動につながる。 例:キャンペーン投稿での炎上、モデル選定や言葉選びへの批判。 |

なぜ「危機管理広報」が今、法規制が厳しい業界に求められているのか?

危機管理広報とは

危機管理広報とは、企業にとって危機的状況が発生した際に、被害や損害を最小限に抑えるための広報活動全般を指します。一般的な広報活動が企業のブランディングやポジティブなイメージ作りを目的とするのに対し、危機管理広報は「企業を守るための広報」と言えるでしょう。

広報に求められる役割の変化とデジタルリスク対策

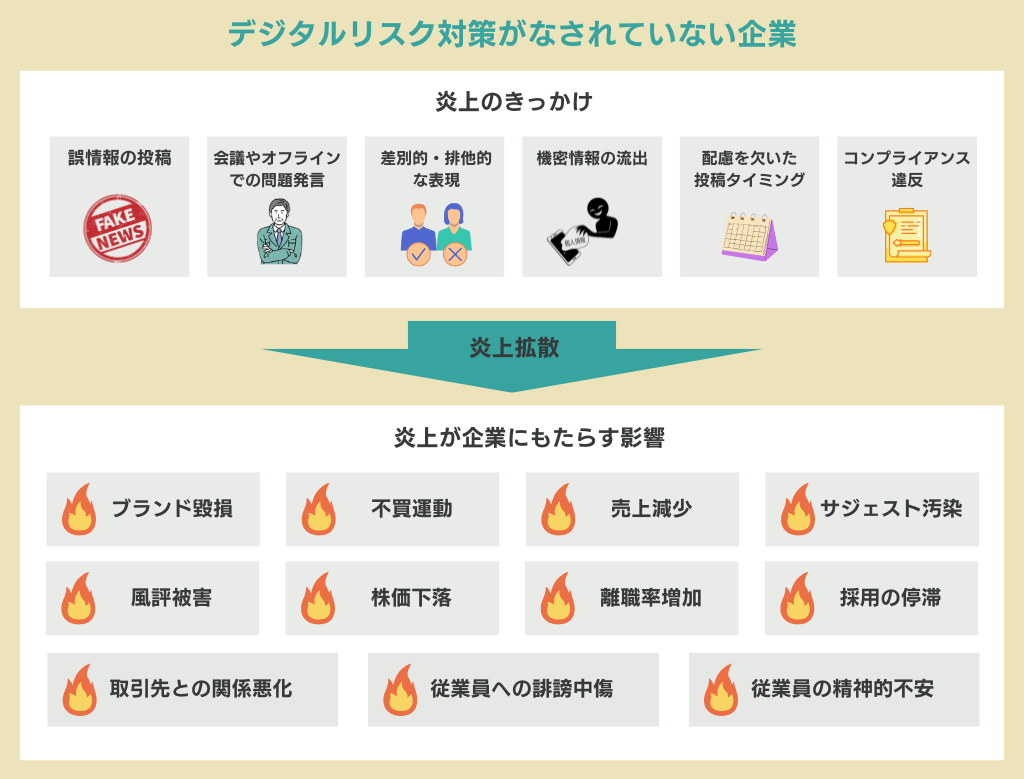

SNSでの情報発信に社会的責任がつきまとう企業ほど、信頼性やガバナンス強化の一環として「デジタルリスク対策」の重要性が高まっています。たとえ実績と信頼のある企業であろうと、一度のSNS炎上で取引先や顧客の信頼を一気に失うきっかけとなってしまいます。今や、デジタルリスク対策への取り組みは、企業が信頼性や健全な統治体制(ガバナンス)を重視していることを示す、象徴的なアクションと言えるのです。

また、SNS時代において、企業の広報活動には「自社サービスや商品の情報発信」や「ステークホルダーとの関係構築」といった従来の役割に加えて、「危機管理広報」の能力が求められるようになっています。広報担当者には、トラブルの兆候を早期に察知し、迅速かつ適切に対応するスキルが欠かせません。企業の価値を守る最後の砦として、広報のあり方も進化していく必要があるのです。

広報機能に求められる「守り」と「攻め」

危機管理は、将来の危機に対する先行投資と見ることができます。十分な危機管理ができていなかったためインシデントに見舞われ、SNS炎上事件としてニュースを賑わし多額の損失を被った企業の炎上事例が後を絶ちません。企業として緊急事態発生時の迅速な情報の把握や適切な対応が取れる体制の構築をしていくことは、今のSNS時代を生き抜くうえで大変重要な意味を持つようになりました。

また、予想をしない情報漏洩や誤爆、経営陣からの不適切発言など敵は身内にあり!ですので、従業員へのSNS研修も繰り返し行いましょう。

社内体制構築

SNS炎上は一度起こるとあっという間に拡散され、企業の信用問題や社会的な混乱を招く事態に発展してしまう恐れがあります。現代は様々な価値観を持つ人がSNSを閲覧しているので、発信した意図とは違う意味で受け取られたり、どの発言が切り取られて炎上してしまうかが分かりません。ですので、完成したコンテンツは複数人の目を通しクリエイティブチェックし、事前に炎上の芽を摘み取る必要があります。社内でその体制フローを確立しましょう。また、公式が間違った見解をしてしまうと社会の混乱を引き起こすので、違う有識者にも確認してもらうフローや再度エビデンスを確認するなど情報発信には細心の注意が必要です。

従業員SNS教育の重要性

SNSの利用方法についてのルールを従業員に教育し、浸透させることも大切です。企業としてのアカウントだけではなく、従業員個人のアカウントで不適切な発言をした場合でも過去の投稿などから本名や住所、勤務先が特定されてしまうことがあります。勤務先の特定により、企業に直接的な非がない場合でも監督責任を問われることも少なくありません。

企業としてのSNS利用にどれだけ気をつけていても、従業員一人のSNS利用方法がきっかけで大きなトラブルに発展することもあるので従業員教育はとても重要になります。

▶従業員向けSNS教育はどう実施する?効果的に実施するポイント

不測のSNS炎上に備える、危機管理の初期初動

SNS炎上は様々なきっかけで起こるので、企業側がどんなに対策をしていても消費者側が発端として炎上してしまうこともあるので、デジタルリスクはゼロにすることはできません。

SNS炎上が発生した際の早急な事実確認、社内への迅速な報告、外部への報告フローがあることで、有事の際にも落ち着いてスピード感のある初期初動ができるでしょう。また、まさかの不祥事が起きた時、企業の対応が世間から注目されるため誤った対応をしてしまえば火に油で二次炎上にもつながります。正しいインシデント対応の知識とインシデントフローがあれば企業が被る風評被害を最小限で食い止めることができます。さらに、SNSモニタリングの体制を構築し、早期に兆候を察知できる仕組みを導入することで、炎上の拡大を防ぐこともできます。

デジタルクライシスが起きた時の対応をシュミレーション

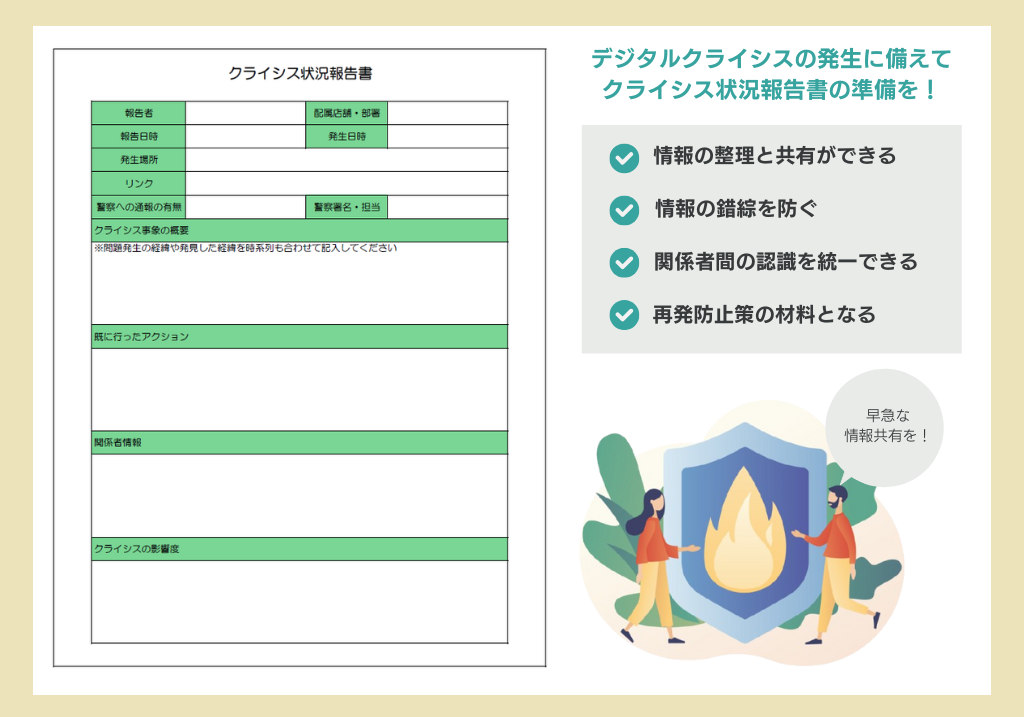

まずは、早急に情報収集を行う体制を作っておくことが大切です。SNS炎上が発生したら、まず誰に報告すればよいか?どのような情報伝達ルートで最終的に誰に報告できていればよいのか明確にしましょう。

そして、問題がどんな経路でなぜ発生したか?などが一目でわかるようにあらかじめ「クライシス状況報告書」を作成して、記入できる体制にしておきましょう。

SNSの情報がブランド価値を左右する時代へ

企業がどれほど丁寧にブランディングしても、SNS上の何気ない一言や個人のネガティブな投稿一つで、その努力を一瞬で崩すようにSNSでのネガティブバズが発生し、不買運動や企業のブランド毀損に発展します。SNSがブランドの価値を大きく揺るがす時代なので、デジタルリスク対策をしっかりと行い、企業のレピュテーションを守るためにデジタルリスク対策をしていくことが、今のSNS時代を生き抜くうえで大変重要な意味を持つようになりました。

また、素早く危機発生を把握するためには、ネット上の情報をモニタリングすることも有効です。SNS上への内部告発や従業員の不適切な言動、企業に関する誤った情報など、それらの情報がネットで拡散される前に初動対応を行うことが収束を早めるカギとなるため、日ごろから自社にまつわる情報を把握するためのモニタリング体制を整えておきましょう。

まとめ

本記事では、慎重な情報発信が必要な立場にある方々に向けて、法規制が厳しい業界のためのデジタルリスク対策と危機管理の基本について説明しました。「もっと炎上に強い組織を構築していきたい!」という方にはもしもの炎上発生に備える基本体制の構築や炎上時対応フローをまとめた「企業の炎上リスクに備える9つの項目」がおすすめです。本記事と併せてこちらもぜひご活用ください!