昨今のネット・SNSの普及に伴い「SNSでの誹謗中傷」が後を絶ちません。実際2025年4月1日は誹謗中傷の投稿について被害を受けた人への迅速な対応を求める法改正(情プラ法)が施行され、ますます世間の関心が高まっています。誹謗中傷は個人だけでなく企業に向けたものも多く、その対応や対策に戸惑っている企業のご担当者様も多いのではないかと思います。

そこで本記事では、企業SNSに誹謗中傷が書き込まれた際の対応や誹謗中傷の被害を最小限にするための対策をまとめました。「SNSの誹謗中傷にどう対応したらよいかわからない」とお悩みのご担当者様はぜひお役立てください!

ジールコミュニケーションズでは、誹謗中傷の対応や対策の包括的なご支援を行っております。「誹謗中傷に悩んでいる」「誹謗中傷の対策をしたい」という方はぜひお気軽にご相談ください。

目次

SNSの誹謗中傷とは?概要と特徴を確認

誹謗中傷とは、悪口やデマを言いふらしたり、ネット上に書き込みを行ったりして、相手の人格や名誉など社会的な評価を下げたり傷つけたりする行為のことを指します。誹謗中傷は場合によって法的措置をとれるケースもあるため、必要に応じて警察や弁護士も頼りながら対応を行っていく必要があります。

SNSでの誹謗中傷はその拡散性の強さから、対処が遅れると企業への被害が急速に拡大するという怖さを持っています。しかし誹謗中傷が起きた時その場で適切な判断をすることはとても難しく、不適切な判断や行動により、ブランドイメージの低下や業績の悪化に繋がってしまうような企業も存在しています。

どこからが誹謗中傷?

「誹謗中傷」と言ってもどこから誹謗中傷と判断できるのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。似た言葉に「批判」がありますが、批判は「相手の発言や行動に対する意見や評価を述べるもの」を指し、そこには必ずしも悪意は含みません。しかし誹謗中傷は「相手の人格や名誉を傷つけるためにデマや悪口をいうこと」であり、その目的と行動が異なります。

- 人格や名誉を傷つける意図があるか

- 根拠に基づいた正当な内容か、根拠のない虚偽や悪口などの内容か

この2点が批判と誹謗中傷の判断軸となります。誹謗中傷の場合は、下記でご紹介する法的措置を取ることができる場合もあるため、法的措置も念頭に置きながら対応を行っていく必要があります。

SNSの誹謗中傷の特徴とは?

SNSにおける誹謗中傷は、他の媒体での誹謗中傷とは異なる大きな特徴が3つあります。

匿名性

1つ目は「匿名性」です。多くのSNSは本名や顔を隠して投稿できるため、発言への責任感を感じにくく、誹謗中傷が容易に行えたり、内容が過激になったりしやすい傾向にあります。

拡散性

SNSは拡散力がとても強く、シェアやリツイート、リポストなどされることで短期間で多くのユーザーに瞬く間に広がる傾向があります。誹謗中傷の投稿が拡散されることで、企業に対するブランドイメージの低下や業績悪化などに直結するため、素早い対応が必要になります。

集団心理

多くの誹謗中傷が集まっていると「自分も大丈夫だ」という心理が働き、誹謗中傷が次第にエスカレートしていく傾向があります。集団にいることで自身の責任感が薄れるため、誹謗中傷が容易に行われ、過激になっていきます。

各SNSごとの誹謗中傷の傾向と特徴

誹謗中傷が過激でエスカレートしやすいSNSですが、各SNSごとにも特徴や傾向が分かれます。

| X(Twitter) | ・他のSNSと比べても拡散力が格段に強い ・匿名投稿が可能 ・短文で気軽に呟けるため、 誹謗中傷が短時間で集中しやすい |

| ・匿名投稿が可能 ・画像や動画に特化しており、 容姿や画像に対する誹謗中傷が多い | |

| LINE | ・LINEオープンチャットや LINE VOOM(全体公開の場合)での誹謗中傷 ・個人間やグループでのやり取りを SNSなど公然の場で公開するなど |

| YouTube | ・「動画のコメント欄で誹謗中傷を行うケース」と 「動画で他者や特定の企業の誹謗中傷を行うケース」 |

| TikTok | ・YouTubeよりも気軽に投稿・閲覧 ・拡散スピードが速く誹謗中傷が広がりやすい |

企業への誹謗中傷で起こりうる被害とリスク

届いたコメントを静観するのも一つの手ではありますが、被害が大きくなってしまってからでは収拾が付かなくなります。ここで誹謗中傷が起こった際の企業への被害を確認してみましょう。

企業・ブランド価値の低下

誹謗中傷をそのままにしておくと、企業・ブランドイメージに傷がついてしまったり、不買やファン離れといった大きな影響を及ぼします。認知拡大を目的とするSNSを運用しているため、ネガティブなイメージがついてしまうのは避けたいところです。

ステークホルダーからの信頼喪失

誹謗中傷のポストを見たステークホルダー(顧客、取引先、株主など)からの信用を損ね、BtoBの場合は現在の取引先の契約解除や今後の契約減少、またBtoCの場合は買い控えやファン離れなどにつながる可能性があります。

採用への影響

誹謗中傷による影響は売上だけでなく、採用にも影響を及ぼします。特に会社組織や従業員に関する誹謗中傷の場合「この会社には入りたくない」「ブラック企業なのではないか」といったイメージが付き、応募者の減少にも繋がります。

従業員の精神的な負担

誹謗中傷を最前線で見て対応するのは、SNSを運用・管理する従業員です。誹謗中傷をほおっておくと、最前線でSNSに関わる従業員の精神的負担も増えてしまいます。対応する従業員が誰にも相談できず1人で抱え込んでしまうこともあり、従業員の離職にもつながりかねない為、対応にあたる従業員にも配慮する必要があります。

SNSの誹謗中傷は訴えられる?誹謗中傷で適用できる法的措置

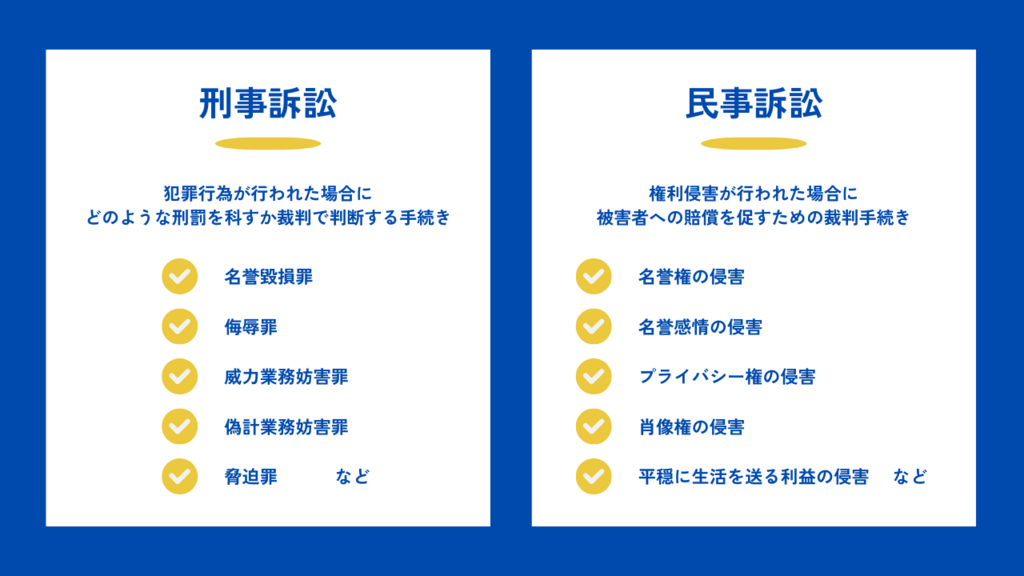

誹謗中傷はその内容によって法的措置を取ることができます。ここで誹謗中傷が届いた場合にとることができる法的措置をご紹介します。

刑事訴訟

1つ目は刑事訴訟です。犯罪行為と認められる場合に、どのような刑罰を科すべきか裁判で判断する手続きのことを指します。警察により手続きや対応が行われるため、以下のような罪に問えると判断できる場合には警察に相談しましょう。

名誉毀損罪

名誉毀損罪は「公然と事実を指摘して人のの名誉を傷つけた(社会的評価を害した)場合」に成立します。

- (例)

- 「株式会社〇〇は反社会勢力と繋がっている」といった情報をSNSに書き込む

- 店舗で接客をした従業員の名前を公開して、悪口や誹謗中傷をSNS上に投稿する

侮辱罪

侮辱罪は「公然と人を侮辱した場合」に成立します。事実を指摘したかどうかという点に名誉毀損罪との違いがあります。

- (例)

- 「女優の〇〇、生理的に無理、しね」

- 「ブスのくせに写真載せるな」

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は「威力を用いて他人の業務を妨害した場合」に成立します。

- (例)

- SNSを使って脅迫文を送りつける

- インターネット上で爆破予告をする

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は「虚偽の内容を流布したり、偽計(人を欺く計略)を用いて他人の業務を妨害した場合」に成立します。

- (例)

- 商品に虫が混入していたという虚偽の内容をSNS上で投稿する

- 「この会社ではパワハラが横行している」などの事実とは異なる内容をネットに公開する

脅迫罪

脅迫罪は「生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合」に成立します。

- (例)

- 「社長が直々に謝罪しろ!さもなければ会社に放火する」

- 「対応した従業員が謝れよ!名前ネットにさらしてもいいのか!」

民事訴訟

2つ目は民事訴訟です。誹謗中傷が権利侵害と認められる場合に、被害者への賠償を促すための裁判手続きのことを指します。権利侵害と認められれば、賠償金を請求することができます。これらの手続きは弁護士を介して行うため、民事訴訟を起こす場合は弁護士へ相談しましょう。

| 名誉権の侵害 | 人の社会的評価を低下させたり、 名誉感情を傷つけたりする行為 |

| 名誉感情の侵害 | 社会的評価の低下を伴わない 個人の自尊心や人格を侵害する行為 |

| プライバシー権の侵害 | 他人に知られたくない情報や 個人情報を他人に知らされたり、 公開したりする行為 |

| 肖像権の侵害 | 自分の顔や容姿を他人が無断で 撮影したり公表したりする行為 |

| 平穏に生活を送る利益の侵害 | 騒音や悪臭、振動、光害等により 日常的な生活を妨げ、平穏な生活を侵害する行為 |

SNSの誹謗中傷対応マニュアル5ステップ

では、SNSでの誹謗中傷を見つけたらどのように対応していけば良いのでしょうか?ここではマニュアルを5ステップでご紹介します。

1. 静観するか対応するか判断を行う

まずは届いている誹謗中傷に対して対応するのか、静観するのかを判断しましょう。法的措置をとる程度の誹謗中傷であれば、2以降のような手順での対応を行いましょう。

一方で「警察や弁護士を頼るほどでもないが困っている」といったケースも実際多いのではないかと思います。この場合、すぐに法的措置をとることは難しいため、以下のような対応を行うことで様子を見ましょう。この場合も万が一に備えて証拠を残しておくことをおすすめします。

コメントを制限する

InstagramやTikTokでは以下の手順で特定のフレーズを含むコメントや個別ユーザーのコメント制限を行うことができます。またXではリプライ(返信)できるユーザーを制限する機能もあります。コメント欄にネガティブなコメントがあるだけでもイメージ低下につながる可能性があるため、事前にコメント制限しておくこともおすすめです。

■Instagram(コメント制限)

【プロフィール上部「≡」】▶【設定とプライバシー】▶【非表示ワード】▶【カスタマイズした言葉・フレーズを管理】▶【追加】

■TikTok(コメント制限)

【プロフィール上部「≡」】▶【設定とプライバシー】▶【プライバシー】▶【コメント】▶【コメントフィルター】でフィルターキーワードをオン▶【キーワードを追加】

■X(リプライ制限)

【ツイートを入力】▶【ツイート入力画面の下部にある「すべてのアカウントが返信できます」をタップ】▶【返信できるアカウントの範囲を選択】

コメント欄を封鎖する

どうしてもコメント欄が荒れてしまうという場合は、コメント欄を封鎖することも1つの手です。投稿ごとにコメントオフを選択できるため、コメント欄が荒れそうな投稿はオフに設定しておくと良いです。ユーザーコミュニケーションを大事にしたいという場合は、コメント制限に留めておきましょう。

従業員1人で対応させないようにする

実際に誹謗中傷の対応にあたる担当者や、社内インフルエンサーとして矢面になって誹謗中傷を受ける従業員が最も精神的な負担を抱えています。そうした従業員が1人で対応を行うことがないように相談先を用意しておいたり、トラブルに発展した際に組織で対応ができるような仕組み・体制を整えておくことが大切です。

2. 証拠を残す

SNSやネット上で誹謗中傷を見つけたらまずは、スクリーンショットや録画・録音などを行い証拠を残しましょう。警察や弁護士に相談するつもりがなくても、もしもの時に証拠を残しておくことで後々法的措置をとる際の大きな手掛かりとなります。

証拠がない場合や証拠が不足している場合、警察や弁護士に相談した際に証拠不十分となり、期待するような対応をとってもらえないこともあるため、まずは証拠を残しましょう。

3. 投稿を通報する

SNSには誹謗中傷などの不適切な投稿を通報するシステムがあります。通報された投稿を運営側が確認し、利用規約に違反している場合は、投稿削除や書き込みを行ったユーザーのアカウント停止などを行ってくれます。削除依頼が通らない場合は、弁護士に相談の上、裁判を通じた開示請求や削除請求を行うことで対応しましょう。

一方で投稿内容が事実であり、謝罪の必要がある場合は、むやみに投稿削除することは避けましょう。「事実を隠ぺいした」という見られ方をされて、さらに炎上したり、企業に対するイメージを下げてしまう可能性もあります。

4. 公式見解をホームページ・SNS上で公開する

ここまで対応を行った上で、公式見解をホームページやSNS上で公開しましょう。誹謗中傷の投稿だけを見たユーザーや顧客は不安を感じたり、信頼を一次的にでも失っている状態です。そのためこうしたユーザーや顧客に対して事実を適切に伝え、今後の方針や対応を明確に示していく必要があります。

ここでの対応によっては信頼を戻したり、称賛をもらうこともできるため、事前に対応のマニュアルやフローを設け、早めに適切な対応ができるような仕組みを整えておきましょう。

5. 罪に問える場合は警察や弁護士に相談する

SNSへの通報・削除依頼が通らない場合、また法的措置をとれる可能性がある場合は、警察や弁護士へ相談しましょう。名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪となり、被害者側の告訴がないと警察の捜査や起訴を行うことが出来ません。該当する場合や、民事・刑事訴訟を起こしたい場合には早めに相談しましょう。

SNSの誹謗中傷を防ぐには?企業が行いたい誹謗中傷対策3選

ではこうした誹謗中傷を防ぎ、企業への被害を最小限にするためにはどうすれば良いのでしょうか?企業が行っておきたい3つの事前対策をご紹介します。

1. 誹謗中傷対応マニュアルを作成する

誹謗中傷が起こった時に、社内でどのように対応を行うのかマニュアル化しておきましょう。

- 誹謗中傷発見時の報告・相談フロー

- 対応判断の基準

- 投稿の削除判断・フロー(誰が判断し、削除依頼を行うのか)

- 公式見解の発表手順(誰が方針を決め、公式見解を発表するのか)

- 法的措置を講じる判断基準と対応フロー

などを定めておくことで、いざという時に迅速な対応を行うことができます。特にSNSの場合は拡散力が強いため早期に対応を行うことが求められるため、用意しておきましょう。

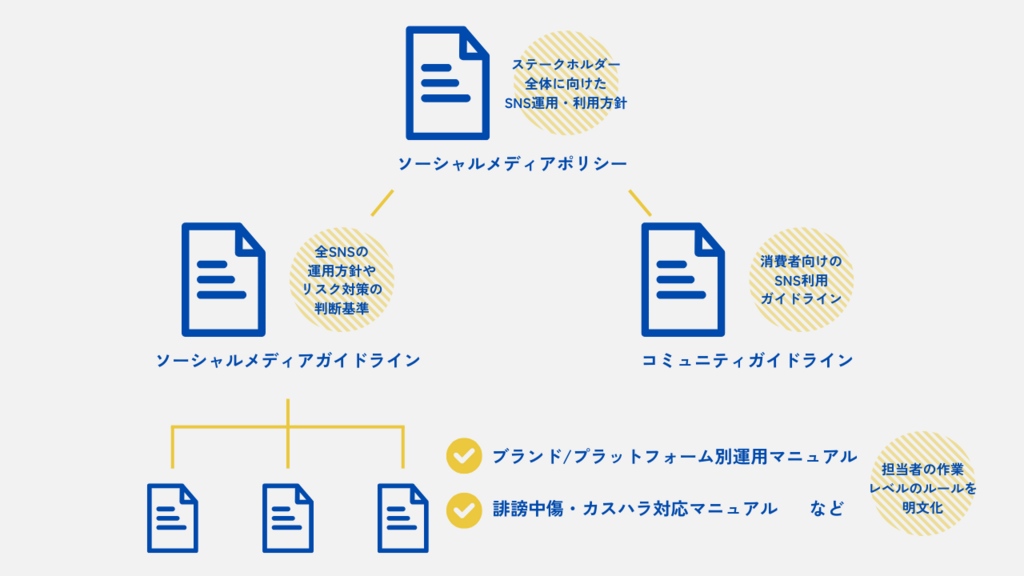

2. ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーを作成する

ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーは、ステークホルダーに向けたSNSの運用・利用方針やリスク対策の判断基準を明示したものです。ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーには3種類あり、それぞれ作成しておくことで企業のリスク対策に大きく貢献します。

ガイドライン・ポリシーはマニュアル作成の方針や軸を形作るものとなるため、ガイドライン・ポリシーを作成していない企業はまずここから手を付けることをおすすめします。

3. 誹謗中傷を早期発見する仕組みを作る

上記でもご紹介したようにSNSは拡散力が強く、匿名で誹謗中傷が過激になりやすいため、早期に発見して適切な対応を行うことが必要です。そのためまずは誹謗中傷や炎上の火種を早期に発見する仕組みを整えることが大切です。定期的な目視でのSNSモニタリングはもちろん、社内での十分なモニタリングが難しい場合は、24時間監視・早期対応が可能な外部の専門会社に依頼するのもおすすめです。

SNSの誹謗中傷は「早期発見・対応」がカギになる

本記事ではSNSの誹謗中傷の特徴や対応、被害を最小限に抑えるための対策をご紹介してきました。SNSが普及した今、SNSにおける誹謗中傷は格段に増えています。こうしたリスクから企業やブランド、また従業員を守るためにも、早期発見・対応が行えるための事前対策を行っておきましょう。

また弊社でも24時間体制でのモニタリングと有事の対応コンサルティングを行っております。ポリシーやガイドライン、マニュアルの作成などの事前対策も包括的にサポートいたしますので、ご興味のある方はまずサービス資料をご覧ください。

また「誹謗中傷に悩んでいて相談したい」「誹謗中傷に備えておきたいが何から始めればよいかわからない」といったお悩みをお持ちのご担当者様はぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。