FacebookやInstagram、YouTubeなどの社内公式SNSをこれまで自社流で運用してきた企業も多いのではないでしょうか。ですが、最近では炎上事例やアカウントの乗っ取りなどがニュースを賑わす中、SNS運用ガイドラインをきちんと整備しようとする企業が増えています。

しかし、「何から始めたらいいのかわからない」「社内で作成したガイドラインで本当に炎上が防げるのか不安」と感じている担当者も多いのではないでしょうか?そんなお困りの方に向けて、今回はSNS運用ガイドライン作成の前に知っておきたいことをお伝えします。

「ガイドラインの作り方や効果のある運用方法を知りたい」というご担当者様にはホワイトペーパー【今すぐ使える雛形付き】ソーシャルメディアガイドライン作成のためのハンドブックがおすすめです。ぜひお気軽にご参加ください!

目次

SNS運用ガイドライン作成の前に知っておきたい軸となる考え方

SNSマーケティングの存在と炎上リスクについて

SNSは今やどのビジネスにも欠かせない存在です。商品やサービスを紹介し、企業と顧客をつなぐ強力なツールとして、SNSを利用する企業は増えています。コストを抑えて導入できるSNSマーケティングは、導入のハードルが低い反面、「炎上」という大きなリスクを伴うことを忘れてはいけません。

脆弱なSNSリスク管理を行っていると、思わぬ形で炎上のターゲットになる可能性があるのです。日々変わるSNSリテラシーに適切に対応できていますか?

甘く見てはいけない社内SNS運用ガイドラインの制定

SNSを正しく運用できれば、企業と顧客の最高のコミュニケーションツールとなり、信頼度や購買意欲を高める強力な武器になります。しかし、逆に間違った投稿をすれば、一瞬で炎上し、長年かけて築いた企業の信頼が失われる可能性があります。大切な従業員を守るためにも、SNS運用ガイドラインの甘さが命取りになりかねないことを認識する必要があります。

「自社だけでやって大丈夫?」と不安を感じた方も多いかもしれません。社内のリソースだけで全てを管理することは非常にリスクが高く、外部の専門家のアドバイスを受けることが重要です。

起こってしまった炎上は未来にまで残る、SNS炎上から生まれる多大な損失

自由度の高いSNSだからこその落とし穴

SNSは自社商品の魅力を自由に表現できる場ですが、その自由度が故に、軽率な表現や思わぬ炎上を引き起こす危険性も伴います。個人の感覚で使い慣れているSNSだからこそ、企業としての投稿に対して危機感を持たず、不適切な投稿が原因で炎上することがあります。

例えば、炎上が起こった場合、GoogleやYahoo!のサジェストキーワードに「〇〇会社 炎上」「〇〇 商品 異物混入」などのネガティブなワードが表示され、企業のイメージが損なわれることがあります。このネガティブなキーワードを完全に削除することは困難であり、一度傷ついたブランドイメージは簡単には払拭できません。

炎上をそもそも起こさないようにするために

近年はユーザーのITリテラシーの向上と炎上をエンターテイメント化するインフルエンサーなどの出現で思いもしないようなところから炎上が起こります。よく事例に上がるのは、アカウント切り替えミスからなる誤爆や価値観の相違からなる炎上、不適切な二次対応などです。これらは、クリエイティブの承認フローの徹底や炎上が起きた際にとるべきインシデント対応の繰り返しの教育で、実際にその通りに対応できたのならば起こることのない炎上だったかもしれません。

炎上リスクは0パーセントにはできませんが、リスクとなりえる芽を摘み取りリスクマネジメントしていくことが大切です。

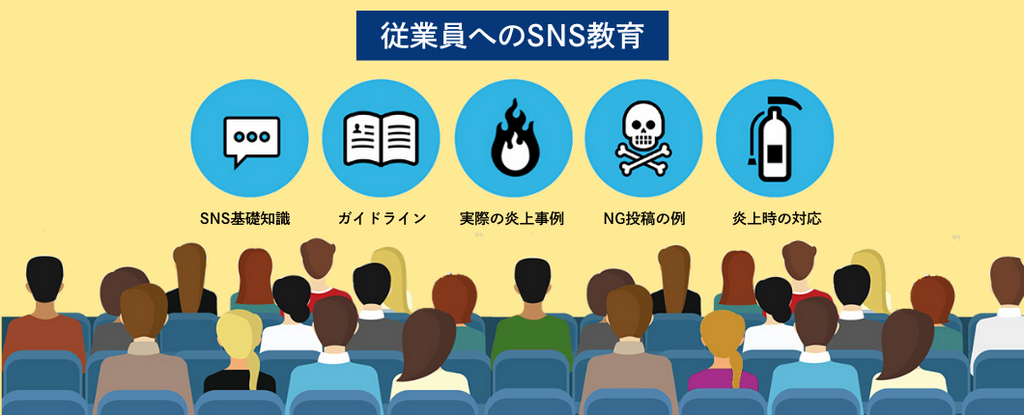

SNS運用ルールを機能させるのに重要なのは従業員のSNS教育

炎上リスクを防ぐためのSNS運用ガイドラインの整備も大事ですが、ルールを機能させ使われなければ意味がありません。よくある属人化したSNS運用体制ではルールが化石化してしまう要因になるのでこのようなSNS運用をしていてはとても危険です。そのため多くの゛疑いの目゛がある「組織的なSNS運用体制」にする必要があります。

そこで重要なのが「従業員のSNS教育」です。コンプライアンスやアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)についての理解を深め、従業員が常に正しい判断をできるようにすることが、最大の炎上対策となります。

一人一人の従業員が無意識に抱える偏見が、企業のSNS投稿に反映されてしまい、意図せずして炎上を引き起こすこともあります。表面的なガイドラインだけでは不十分で、常にアップデートされるリテラシー教育を繰り返し行うことが重要です。

変化する時代に合わせて、SNSリテラシーを学び続けることが企業と従業員を守る鍵となります。

ガイドラインの目的と背景を理解して作成・活用しよう!

本記事では、ガイドライン作成前に知っておきたいガイドラインの目的や背景、要点などをご紹介してきました。SNS運用業務に関わる社員が理解して使えるガイドラインを作成しなければ意味がありません。目的や背景を理解して、リスク対策につながる意味のあるガイドラインを作成しましょう!

また「具体的なガイドライン作成の手順を知りたい」という方にはホワイトペーパー【今すぐ使える雛形付き】ソーシャルメディアガイドライン作成のためのハンドブックがおすすめです。本記事と併せてこちらもぜひご活用ください!