「SNS炎上に備えて企業は何を対策すべき?」

SNSを運用している企業様の中には、SNS炎上に備えて対策をしておきたいというご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか?一度炎上が起こってしまうと、企業イメージの低下の他、企業にとって大きな損失を与えてしまう“ハイリスクハイリターン”なSNS運用。

ブランドイメージや顧客・取引先からの信頼が重要な企業のSNS運用においては「SNS炎上対策」もセットで準備を進めていくことが重要です。そこで本記事ではSNS運用をするなら知っておきたい「SNS炎上対策のイロハ」についてご紹介していきます。

また投稿の不備や不適切な表現などSNS炎上の火種を事前に見つける【投稿前チェックリスト】もご用意いたしました。本記事と併せてぜひご活用ください!

目次

SNS炎上とは?実態とメカニズム

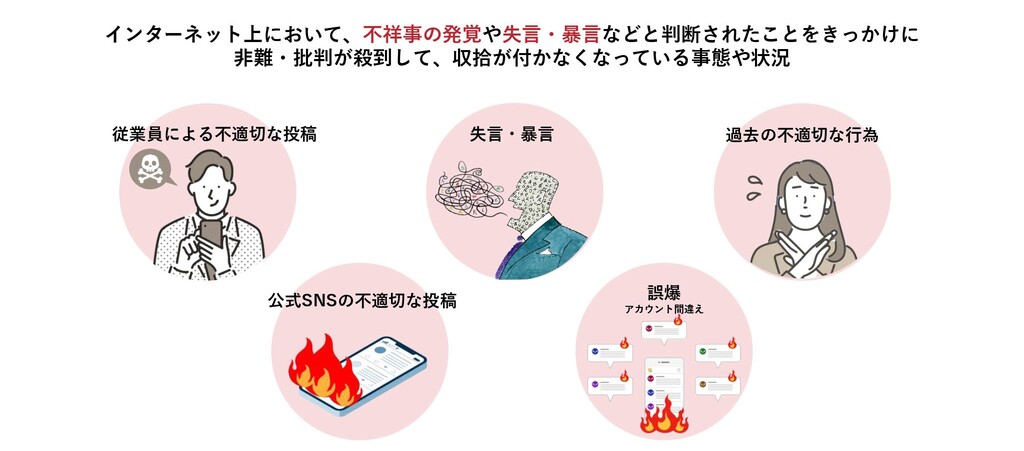

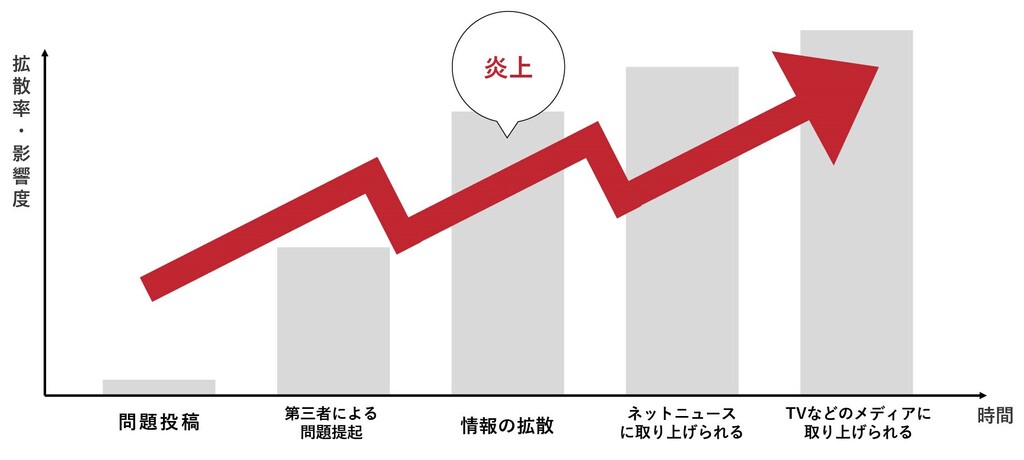

炎上とは「非難や批判が殺到し、収拾が付かなくなっている事態や状況」のことをさします。炎上するとニュースやメディアで大きく取り上げられ、企業は大きな損失を抱えてしまうことになります。

実際「取引において風評が原因で取引を躊躇したことがあるか」という質問に対し、6割近くの企業が「躊躇した経験がある」と答えているデータもあります。「信頼できない」「取引によって自社ブランドが低下してしまうかもしれない」などのネガティブな印象を与えてしまうことから、口コミや不祥事、風評に対する世間の目は大きな影響力があるといえます。

炎上は発見や対応が遅れると憶測で情報が拡散されてしまったり、対応によっては不誠実とみなされてしまったりするケースもよくあります。そのためできるだけ早く炎上の火種を見つけ、適切な対策を行うことが大切です。

もしSNSで炎上したらどうなる?企業の炎上による影響

では、もしSNS炎上が起こったら企業にどんな影響があるのでしょうか?4つご紹介します。

1. ブランドイメージの低下

SNS炎上が起こることによって、企業のブランドイメージが低下します。「この会社からは買わない」「信用できない」など世間からの社会的な信用も失いかねません。

2. 売り上げの減少

ブランドイメージの低下によって売り上げが下がってしまうことも考えられます。過去にはX(旧Twitter)のハッシュタグで企業の商品の不買運動が起こるなどし、大きな損失になった例もあります。

3. 人材の流出・採用が困難になる

ブランドイメージの低下により、退職者の増加や新しい人材の確保が困難になることも考えられます。SNSにより炎上が広がってしまうと「あんな会社には入りたくない」というネガティブなイメージを持ってしまうのも無理はありません。

4. 顧客からの信用喪失

炎上により、すでに商品やサービスを購入している顧客からの信用を失ってしまうことも考えられます。契約が打ち切りになってしまったり、継続して購入してもらえなかったりと、業績悪化につながる可能性があります。

炎上はどうして起こる?企業のSNS炎上の原因5つ

では、炎上はどうして起こってしまうのでしょうか?ここでSNS炎上の原因5つをご紹介します。

1. 企業の不祥事

一つ目は企業の不祥事による炎上です。商品・サービスの不備、横領、データ改ざん、ハラスメントなど企業や従業員の社会的信用を失うような言動が取り上げられ炎上するケースです。

2. 企業アカウントでの不適切な投稿

二つ目は企業の公式アカウントでの不適切な投稿による炎上です。SNS担当者のリテラシー不足やチェック体制の不備などが原因となって起こる傾向にあります。特に政治や宗教、ジェンダーに関する内容は「こんな内容でも⁉」と思ってしまうような内容でも炎上しやすいセンシティブな内容のため、投稿の際には表現に細心の注意を払いましょう。

3. 従業員の個人アカウントでの不適切な投稿

三つ目は従業員の個人アカウントでの不適切な投稿による炎上です。アルバイトや社員が個人のアカウントで社名や会社ロゴを用いるなどして不適切な言動を行い炎上するケースです。社外秘情報を載せてしまうなど会社に関連する内容はもちろんのこと、会社とは全く関係ない政治批判や差別的発言などをしていたとしても、飛び火して被害を受ける可能性があります。

4. 社員や関係者からの内部告発

四つ目は就業規則や労働環境などについて、社員や関係者がSNS上で内部告発することで炎上するケースです。内部の人間にしか知りえない内容が暴露されてしまうことにより、離職者の増加や、新しい人材の確保などが難しくなる可能性があります。

5. 個人情報や機密情報の漏洩

会社が持っている顧客の個人情報や機密情報の漏洩などが判明し、炎上するケースです。顧客からの信用はもちろん、社会的な信用も失い、業績の悪化に繋がります。

企業で起こったSNS炎上事例を紹介

1. 【ルッキズムを示唆?】大手生活用品メーカーの炎上事例

大手生活用品メーカーが行った駅での広告キャンペーンが「ルッキズムを助長する」とSNS上で批判が集まり炎上しました。「中顔面6.5cm」「目と目の間が4㎝」「出目」といったかわいいとされる基準を消したような表現で、元々「カワイイに正解なんてない」といったメッセージを伝えるためのキャンペーンでした。しかしSNS上には「なぜ部署内で「GOサイン」が出たのか」「知らなくても良かった言葉をわざわざ言語化しないでほしい」などの声が集まりました。

2. 【景品表示法違反】大手製薬会社の炎上事例

大手製薬会社が「ステルスマーケティングをしていた」として消費者庁が景品表示法で相次いで措置命令を出した件。インフルエンサーなどへ投稿のPRを依頼する際「PR」など広告である旨を投稿に示していなかったことが問題となりました。インフルエンサーを活用した施策を行う企業も増える中、運用担当のリテラシー不足やチェック体制の不備からこうした法律違反が起きてしまう可能性も高くなっています。

3. 【従業員の不適切投稿】大手アパレルメーカーの炎上事例

大手アパレルメーカーのXでの投稿が不適切だとして炎上した事例。「何回も言うけど、『破れないストッキング』は都市伝説、陰謀論の領域です。作れるんなら作ってます」など、高圧的ともとれるような投稿を複数回投稿したことで批判が集まり、投稿を削除・謝罪する事態となりました。

4. 【内部告発】大手食品メーカーの炎上事例

某大手食品メーカーの新卒社員への対応がずさんだったとして炎上。「新築の寮と言われていたのに雨漏りのするボロ家で共同生活だった」「入社後に給料3万円ダウン」「オフィス勤務と言われていたのに工場勤務だった」などの情報が拡散しニュースやメディアでも大きく取り上げられました。結果として新卒辞退者が9割を超えるなど大きな影響がありました。

5. 【情報漏洩】大手フィッチネスチェーンでの炎上事例

某大手フィットネスチェーンの従業員が個人のSNSアカウントで、あるYoutuberの名前を公表した上で会員であることを投稿し、個人情報の取り扱いが問題視されて炎上。従業員のリテラシー不足によりSNSで個人情報が漏洩し、コンプライアンス違反が起こった事案であり、会社はホームページ上で謝罪を行いました。

SNSで炎上しないために今からできる対策とは?

炎上の原因はいたるところにあり、100%対策をするというのは難しいのが現状です。しかし、事前に炎上対策を行っておくことで、炎上の鎮火を早めたり、影響を最小限にとどめたりすることができます。ここでは、SNSで炎上しないために今からできる対策をご紹介していきます。

1. SNS運用マニュアルの作成

SNS運用担当者がどのように運用するのか等のルールを定め、マニュアルを作成しておきましょう。

- 投稿してはいけない内容

- どんなサイトから情報収集をするのか/してはいけないのか

- 投稿前のチェックフロー

- 投稿を削除するルール

- モニタリングの頻度

あらかじめマニュアルを作成しておくことで、炎上のリスクを低減できます。

また、従業員が個人のSNSアカウントで炎上の火種を起こさないようにするために、SNSを使用する際の指針をまとめた「ソーシャルメディアガイドライン」の作成も同時に進めていきましょう。

2. コンテンツのチェック体制を整える

コンテンツ作成をおこなったら、コンテンツを多角面からチェックするために、複数人かつ異なるポジションや属性の人でチェックするフローを整えましょう。たとえマニュアルがあったとしても、作成者の偏見や思考にある程度偏ってしまうことは仕方のないことでもあります。多角面から意見を出せる環境を整えておくことで、炎上を未然に防ぐことに繋がります。

SNS炎上の視点から投稿前にチェックすべき項目をまとめた【SNS投稿前チェックリスト】もご用意しておりますので、ぜひコンテンツチェック時にご活用ください。

3. SNSの使い方や炎上リスクに関する研修を行う

ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーを作成したとしても、担当者や従業員が理解して実行してもらわなければ、炎上対策には繋がりません。

そのため、SNSの使い方や炎上リスクについて知ってもらうために、従業員やアルバイトを対象とした社内向けのSNSリテラシー研修を行いましょう。研修の機会を設けることで、理解を深めるきっかけを作ることができます。

4. 炎上を早期発見するモニタリング

炎上はなるべく早く火種を見つけて、対応する必要があります。その火種を見つけるために、日常的にモニタリングをしておくことも大事です。投稿のコメント欄で炎上が起きていないか、誹謗中傷などが書き込まれていないかなどを確認し、未然に炎上を防ぎます。

自社で行う場合もありますが、「人手を割けない」「炎上の判断ができない」といった場合は、モニタリングツールを活用する、外部に委託するという選択もあります。

5. 炎上発生時の対応フローの策定

万全の対策を整えていても、炎上が起こってしまう可能性はあります。そんな万が一の時にどのように対応するか、フローを整えておくことがとっても大事です。対応フローを用意しておくとしておかないとでは、炎上による被害の大きさが全く変わります。運用マニュアルの作成に併せて、炎上時のフローも入念に考えておきましょう。

もし炎上してしまったら?炎上発生時の対処法

入念に準備を整えても炎上してしまう可能性はあります。

炎上発生時は焦って「すぐに投稿を消す」という行動を取ってしまいそうですが、実は得策ではありません。投稿を消したとしても、スクリーンショットをして画像を拡散されてしまい、「事実を隠そうとしている」「不誠実」という印象を持たれてさらなる炎上に繋がってしまうためです。

では、炎上が発生してしまった場合、どんな対応をしたら良いのでしょうか?ここで炎上が発生してしまった場合の対処法を3つご紹介していきます。

1. 事実の確認・論調の把握

まずは事実確認を行いましょう。

- 何が原因で炎上しているのか

- そもそも事実なのか(デマではないのか)

その上で論調の把握をしていきましょう。

- ユーザーが何に対して批判をしているのか

- 会社側に対して何を求められているのか(謝罪,説明,事実を認める等)

事実の確認・論調の把握を行わないまま謝罪文を投稿してしまうと、さらに批判が強まり炎上が大きくなってしまうことも考えられます。担当者1人で判断するのではなく、複数人で事実確認を行い、冷静に対応していきましょう。

2. 運用マニュアルに沿って冷静に対応する

事実の確認が終わったら、運用マニュアルに沿って対応していきましょう。炎上が大きくなってしまうと対応も大変になり、もっと大きく広がってしまうのではないかと焦ってしまいます。しかし、焦って担当者の独断で判断を進めてしまったり、ミスをしてしまったりするとさらに炎上を広げかねないので、冷静にマニュアル通り対応していくことが大切です、

3. レピュテーション(評判)の回復・再発防止

謝罪等の対応が完了し炎上が落ち着いたら、次はレピュテーション(評判)の回復に力を入れていきましょう。「デジタルタトゥー」ともいわれるように、インターネット上で拡散されてしまった情報や画像は半永久的に残り続けてしまいます。どのように良いイメージを作っていけるのか、信頼してもらえるようになるのか、またどう対策をすれば炎上が起こらないかを考え、対策を強化していくことが大事です。

炎上を想定したSNS運用をはじめよう!

本記事では、企業のSNS運用をする上で知っておきたいSNS炎上のイロハをご紹介してきました。多くの人にリーチできるSNSは「炎上」という大きなリスクも伴います。SNS運用と炎上対策はセットで考え、今からできる対策を始めていきましょう。

「何をどこまで投稿前にチェックすればよいかわからない」「事前に投稿の不備や不適切な表現を見つけたい」というご担当者様にはホワイトペーパー【SNS投稿前チェックリスト】がおすすめです。投稿前チェックリストを活用して、万全なSNS運用体制を整えましょう!